Dès les premières pages de ce beau recueil, on décèle chez Arnaud Rivière Kéraval l’impérieux besoin d’un dialogue avec l’autre. L’échange verbal, gestuel, sensuel est constant, d’où les apostrophes, les injonctions, les appels…peut-être pour conjurer l’ « entropie de l’autre ». On sent l’envie constante de dire, d’adresser la parole, mais aussi d’interroger (« Pourquoi toujours franchir le tumulte des peines et fuir vers le champ insondable des ardeurs ? »). Comme tout bon poète, Arnaud doute et sait que la connaissance est une quête permanente de l’ailleurs et de l’autre qui ne se livre pas d’emblée : « Tu es mon énigme ».

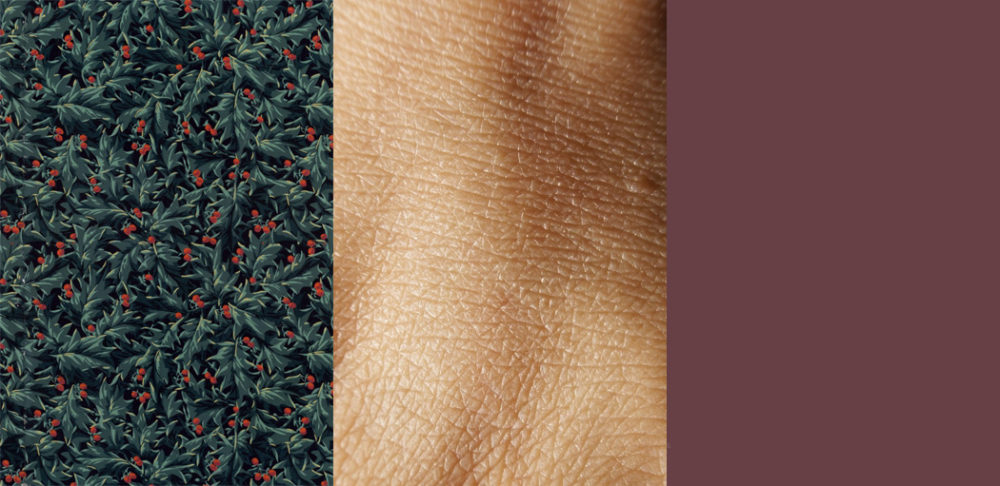

Dans le mandala des arcanes, il opère une transmutation rimbaldienne du monde : les murs font surgir les « pavillons des vaisseaux conquérants». L’alchimie du poème agit par explosion d’images sibyllines qui remuent l’imagination (« De nobles voies lobées encerclent la frontière dermique, le filet signe la peau miroir qui se courbe »). Ce qui envoûte dans l’univers poétique d’Arnaud Rivière Kéraval, c’est la mystérieuse profondeur, l’ « attitude hermétique ». Énigme et illumination enchantent… « Les veines invisibles brûlent ton apogée »…

S’il y a de la démiurgie (« Oui enfin je vais changer. Les collines, tout, rien ne sera plus comme avant. ») comme si le monde était paradoxalement volupté et douleur (« Peur ? Les prières de démon fratricides vont aussi loin »), détestable et désirable, c’est presque toujours le désir qui l’emporte. Tout, en effet, dans cette poésie est sensualité. Le corps y est vivant, vibrant. Torse, hanches, poitrine, bras, épaules participent à ces noces avec la vie, la vraie vie. Car l’œuvre de chair n’est pas que caresses : « Ma peau, ce jardin falsifié. »… Et, parfois, au fil de la méditation, émergent « les îles de tourmente », les « ombres de mal ». Le poète perçoit le « murmure » de « la mort dans la tempête des sens ». Se noyer, sombrer semble être à la fois une crainte et un désir : « viens à mes messes catastrophiques ». Pourtant, l’aspiration à l’envol, le désir d’élévation prévaut encore : « Déploie tes ailes avant le noir » pour aller dans « l’arbre au-dessus des eaux ».

C’est de là qu’il contemple et éprouve : « l’œil [suit] les virgules de l’impression ». C’est le surgissement capturé des visions et des sens : les mots fracturent la phrase comme les sensations troublent la raison… Arnaud est sensible à la moindre vibration (« papillon de vie sur l’épaule nue »). Il nous offre la perception sensuelle d’un monde vaste et complexe dont la beauté jaillit du moindre « jardin de miel », des « montagnes infidèles », des « chants de pierre ». Il nous donne à voir un espace kaléidoscopique à la manière de Cendrars, où l’on peut se perdre « vers le large ». Un espace qui aspire : « Rien n’est plus songe, nous voyons tout », « les îles désertes », « le labyrinthe », « les champs vierges »… Pour capter « l’instant revêche qui résiste à l’éternel / L’instant qui englobe le monde et le charnel », le poète « inscri[t] des traits des obliques dans une langue intemporelle ». Sa poésie pourrait bien être un « subtil agrément, écorce de ma chair », « comme une preuve de mon passage ici », « histoire de venger les frasques volontaires ». Elle pourrait être aussi une inscription des corps sur « les feuilles d’or » du livre des désirs, la saga de l’éternel « duo éphémère ». C’est que « contempler est l’éternel recevant ». Et c’est une contemplation par tous les sens. En effet, si le « paysage est vivant », ce n’est pas seulement une anthropomorphisation : en fait, c’est le corps lui-même qui devient paysage. Le poète va « par les chemins de l’absence » retrouver « les plaines de l’épiderme » et « le désir s’apprivoise à l’orée de la montagne ». Il est avide de la révélation du mystère. « Mon chemin sent la direction des secrets » et « touche le calice de l’instant ». L’œil collé à la vitre du train, le poète nous invite à une déambulation dans les paysages. Ce qui fait la magie du train, c’est l’ailleurs qu’il promet d’atteindre ou l’ici qu’il permet de quitter. « Bientôt le train te délivrera de cet inventaire », de « la parade de l’opulence et de la réussite », des « mensonges de la destinée ». Dans le sillage de Valéry Larbaud, Arnaud Rivière Kéraval aspire à « partir » « loin des rumeurs de la ville », « quitter » pour « trouver », quitter pour « retrouver », « aimer », « marcher le long des quais »…Trouver et retrouver l’âme-frère « demandeur de voluptés » et si son « amour s’est enfui », il est « déjà parti respirer les corps au loin. ».

Toujours en quête du « monde sensible », d’un « nouveau monde », d’« une terre à découvrir », il aime « suivre et errer dans le monde », « horizon de pure instabilité ». L’aveu est clair : « Je vais un petit monde assoiffé » et « la folie des grands espaces m’appelle à son chevet ». La « randonnée » pour fuir « rutilant et accompli vers l’océan étoilé qui efface mes traces » jamais ne cesse : « L’aventure expire, mais c’est bon d’en redemander. ». Une aventure à l’issue incertaine qui tantôt est « flamboyance », tantôt déception, mais quand « l’équilibre faiblit », Arnaud « reste à la lisière », conscient que « les blessures existeront toujours ». On sent comme une résignation à vivre « la vie indicible et ses radeaux de fortune ». Et puis, c’est un désir inextinguible de la pulsation du monde qui éclate dans cette objurgation : « oublie de vivre mais vis à tout jamais. ». « Malgré le fil dédale, je reste ardent ». Pour Arnaud, la vie est un « vertige », à la fois « aura » et « supplice », « vers les limites de la mappemonde ». Ivre « des plus beaux soleils de sel, [des]plus beaux vols de nuit de miel de vie », il « joui[t]de ce statut infaillible », vivre pour « tant de rencontres éphémères dans le mouvement du désir » pour sauver « les écueils de la pierre solitaire »

Obstiné à « courir, voir, voler / s’entourer de toutes les flammes » … La quête de l’ailleurs est aussi celle de l’autre, celle de « la vie au détour d’un regard », de « l’accointance à son apogée ». « Je voudrais arrêter le temps, rompre ici le trait tendu de l’histoire, pour ne pas altérer la révélation de la nuit. » et il ajoute, plus loin, « Je mets les embuscades au service / des passions échappées.». La présence charnelle au monde atteint une dimension quasi mystique, tant le texte est traversé par le souffle du cosmos (« le vide s’accélère dévisage l’abîme / fort de mon envie de lumière »). Remué d’« aspirations nocturnes », contemplant « une constellation de grains de beauté », humant « les saveurs de l’autre », il demande : « Que feras-tu de mon désir, Grand escamoteur, quand la lune aura couché nos corps sur le chemin descendant ? ». Arnaud ne se départit jamais d’une amère lucidité dans l’observation « à la dérobée » de « l’isolement des mondes », de « la faune hypocrite », de « l’aveuglement » des hommes. Et pourtant, il se sent attendu quelque part par l’inconnu sous « le toit doré du temple ». Et malgré l’errance parfois (« Je tournoie à n’en plus finir »), il chante : « Je saluerai dès lors ce monde qui s’ébranle » pourvu qu’il « accueille nos corps. ». Ouvert à l’ «inattendu », « captivé par [un] spectacle anodin », entraîné « sur le chemin des mots qu’[il] écouterai[t] des heures », il exerce sa faculté de contemplation des choses et des êtres de ce monde, fussent-ils les plus insignifiants, car leur insignifiance n’est qu’apparente. Au-delà de l’apparente banalité des paysages et des hommes, le verbe original d’Arnaud Rivière Kéraval chante les délices des « saveurs humaines » et l’impitoyable volupté de la tragique beauté du monde.

Jean-Jacques Brouard