Le sacrifice du géomètre est le récit éponyme d’un recueil de sept textes qui nous transportent dans l’univers imaginaire de la Grèce antique, que l’auteur prend, à l’évidence, plaisir à recréer, avec une nostalgie presque métaphysique.

D’emblée, nous cédons au charme du discours poétique qui tisse le thème de l’énigme et de ses multiples variations. L’écriture de Jean-Michel Maubert est sobre, humble, noble, envoûtante… enfin – disons-le – belle. C’est l’écriture des mythes grecs, mais aussi celle des grands écrivains de l’étrange tels Bauchau, Bioy Casares, Gracq, Kafka, Borges… Une écriture cependant personnelle et originale, empreinte de singulière mélancolie, dont les ellipses et les figures nourrissent l’imaginaire, captivent la pensée et préservent toujours une part de mystère.

Dans l’univers de ce texte envoûtant, où le calme et la volupté sont chargés de bruit et de fureur, l’île est dans un labyrinthe, celui de la mer, « brillant à la manière d’un bouclier d’argent », une mer résolument gorgée de soleil « sous le bleu indigo du ciel », la mer d’Icare, à n’en point douter.

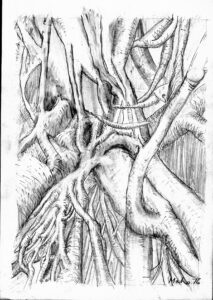

Le narrateur, Aristoclès, est, de prime abord, dans le pire des labyrinthes, celui de l’obscurité puisqu’il est amené sur ce rivage inconnu les yeux bandés. On veut absolument qu’il oublie la configuration du littoral et des îles environnantes : c’est que l’oubli aussi est un labyrinthe. Ensuite, Aristoclès nous dit que « le chemin menant à l’école du labyrinthe est lui-même un labyrinthe » et que « l’école est en elle-même un labyrinthe ». Habile mise en abîme à la manière d’Umberto Eco : un labyrinthe peut en cacher un autre. Et ce d’autant que, avant d’atteindre cette école, Aristoclès doit traverser une forêt d’arbres pétrifiés – encore un autre labyrinthe, naturel celui-là. Enfin lui apparaît « la masse cyclopéenne d’une vaste construction » dont il doit longer « l’hermétique paroi » avant d’en découvrir l’entrée. Le seuil passé, non seulement il se perd, mais il perd la faculté de penser « Les idées le fuyaient, semblables à des biches dans la brume forestière». Or s’il est une errance angoissante, c’est bien celle de la confusion de l’esprit.

Toutefois, le labyrinthe n’est pas désert : des formes apparaissent, des silhouettes masquées aux tuniques bariolées qui parlent une langue inconnue. Elles n’ont rien d’hostile et accueillent Aristoclès pour le guider. C’est alors qu’il doit suivre un parcours initiatique fait d’ascèse et de leçons de géométrie, de sculpture, de métallurgie, de poterie et de dessin prodiguées par des maîtres. Pour accéder à la révélation des mystères, il doit apprendre « comment inscrire sa pensée dans une masse minérale » et s’efforcer d’atteindre la perfection.

Apprenti « assidu et travailleur », il est alors autorisé à « écrire ses pensées sur des rouleaux de papyrus ». Il y exprime la pétrification que provoque en lui depuis l’enfance le sang versé, y décrit d’« atypiques petites créatures » qui peuplent le labyrinthe et le labyrinthe lui-même qui est « comme une cité » et qui contient d’autres labyrinthes où l’on exilent les bannis… C’est un espace en fractales qui « n’est jamais sûr » et au centre duquel se tient Dédale, l’inaccessible et invisible maître de l’école.

Pour accroître l’effrayante complexité du labyrinthe, l’auteur nous donne à imaginer une chambre des miroirs où il fait entrer Aristoclès : c’est un « labyrinthe optique » où « voir devient un supplice ». Ce lieu maudit instille dans l’être une « terrifiante panique » qui « émiette » la pensée et creuse dans l’esprit un labyrinthe « abyssal ». Pourtant, Aristoclès apprend à maîtriser sa pensée et parvient à sortir de cet « espace […] froissé ».

Peu après, toutefois, il doit subir une épreuve : sortir d’une partie du labyrinthe qu’il ne connaît pas, épreuve qu’il surmonte et à l’issue de laquelle il en arrive à méditer sur sa vie d’avant qui lui paraît lointaine. Il évoque des souvenirs d’enfance, l’éveil des sens au contact de la nature où vivaient en symbiose les « hommes de sa terre natale ». Il évoque aussi l’omniprésence de la mer qui a tissé sa pensée, modelé sa chair et qui, même si parfois elle « l’engloutissait dans des abîmes primitifs », était « une puissance bienfaitrice, sauvage et maternelle » qui « l’apaisait » et d’où il contemplait « le dessin ouaté du contour » des nuages. C’est là toute l’ambiguïté du labyrinthe océan.

Par ailleurs, le labyrinthe a une dimension esthétique : il en émane, en effet, un chant sibyllin. Et, dans « les circonvolutions des pierres », on y voit inscrite la danse cérémoniale des vierges sacrifiées au Minotaure, qui, précise le narrateur, est « lui-même labyrinthe de chair et d’esprit ».

Pour le narrateur et – à coup sûr – l’auteur lui-même, l’homme aussi est un labyrinthe : Aristoclès se dit à lui-même que « Le véritable labyrinthe, le labyrinthe accompli, est ton miroir. ». C’est qu’il a, à l’instar du narrateur du Joueur d’échecs qui pense des parties d’échecs, une « imagination architecturale », capable d’engendrer des « constructions d’une pureté presque abstraite ». Le labyrinthe, « fascinant miroir de pierre » apparaît donc comme la pierre de touche de l’âme humaine : seuls les cœurs purs et les esprits forts échappent à l’errance ; les êtres « sans fermeté d’âme» succombent au « venin glacé » de sa « morsure de serpent ». Aristoclès est pris dans la nuit comme dans un filet car il ne parvient plus à se laisser « engourdir dans les rythmes brumeux du sommeil. » Il est assailli par des « restes agonisants de mémoire », des « formes spectrales » qui le submergent d’une « mélancolie pernicieuse ».

A l’inverse, le géomètre Psychros, lui, « dort continuellement » et rêve de « figures » labyrinthiques « qu’il dessine dans son énigmatique sommeil. ». Antithèse paradoxale qui participe à la cartographie sémiotique de cet espace-temps aberrant.

L’espace de la fiction est lui-même un dédale fascinant peuplé de bêtes et de monstres… D’une part, Aristoclès rêve parfois qu’il est Le Minotaure. Ainsi, par cette subtilité, l’auteur parvient à nous livrer le discours intérieur du monstre, fait de sensations, de bribes de souvenirs, d’impressions primitives et de sentiments embryonnaires… Et on ne sait plus si les on-dit concernant Dédale émanent d’Aristoclès ou du Minotaure lui-même. Dans tous les cas, la révélation des vérités sur l’architecte, qui, au final, se révèle être un triple meurtrier, s’apparente à une démythification. Il aurait, en effet, tué son neveu Talos, le jumeau d’Icare et Icare lui-même, meurtres dont les Hamadryades ont été les témoins, témoins que nul ne peut menacer car elles ont « pour alliés et protecteurs les serpents , comme elles nés de la terre. ». Le fait est que, au fil du temps, Dédale a disparu « au cœur de l’édifice » ; et il est possible qu’il soit mort, d’autant que les couloirs ressemblent à l’Hadès, ce qui est assez logique puisque « ceux qui ont participé à sa construction ont tous disparu d’une façon ou d’une autre. »

Le bestiaire se compose aussi de « rongeurs glabres aux grands yeux » dont les apprentis architectes étudient le comportement dans de petits labyrinthes, du « requin » qui a dévoré la moitié du corps d’Icare, d’un arbre qui a l’apparence d’une « araignée végétale » et d’oiseaux qui, dès que la Pythis Thelxinoé leur parle, sont pris de « contorsions sauvages » et éprouvent une « faim dévorante, cherchant du sang, des chairs à déchirer, des yeux à crever. »

Enfin, il y a l’hamadryade, la femme-arbre « magnifique, nue, entrelacée à son arbre-père » ; créature femelle dont le chant, contrairement à celui des sirènes qui est un sortilège fatal, est source d’émotion et d’exaltation comme « une nuée mouvante d’oiseaux frôlant les blés». Créature très étrange, en effet, puisque, presque humaine, « ses reptations le long de l’arbre » l’apparentent au serpent, mais un serpent au corps et à la couleur indéfinissables qui semble « la plupart du temps n’être qu’un bourgeon surgissant du tronc massif »… Ce qui rend les hamadryades plus énigmatiques encore est le fait qu’elles parlent une langue inconnue et ont un savoir profond du pouvoir des plantes. On ne peut traiter avec elles qu’ « à travers des signes, des rites et des codes immuables ». Ce qui n’empêche pas Aristoclès d’aimer l’une d’entre elles et de s’unir à elle.

Toutes ces créatures étranges illustrent bien la nature même de la monstruosité qui est la combinaison, en un même être, du règne humain et du règne animal, pour le Minotaure, ou des règnes animal, humain et végétal pour l’hamadryade… D’une certaine manière, le labyrinthe aussi est monstrueux par son caractère hyperbolique : c’est la multiplication infinie et la complexité extrême de ses corridors qui en constituent l’essence tératologique.

Pourtant, si le labyrinthe est la demeure du monstre qu’est Astérion, il est aussi un palais pour les rois qui craignent d’être assassinés – comme l’a aussi suggéré Jorge-Luis Borges – ; aussi les fils de rois doivent-ils « apprendre l’art des labyrinthes ». Car le labyrinthe doit être « effrayant de complexité » : c’est donc un espace où règne l’ordre absolu de la géométrie qui exclut « l’imprévisible, l’inattendu, l’éclair dans la nuit, ce qui disloque les œuvres du logos. ». Aussi nul ne peut-il se représenter le labyrinthe – Il n’en existe qu’un « plan intégral » que « seul Dédale détient » – d’autant que « des prolongements tortueux […]sont en construction », des « agencements hypercomplexes » où se multiplient « les pièges et les faux-semblants ». Le labyrinthe est l’énigme. Ainsi, dans le dédale de ses rêves, Aristoclès rencontre « l’homme-labyrinthe » qui a « le secret des labyrinthes » tissé dans le corps par une « araignée-géomètre ». Et quand il meurt, on le dépèce pour « trouver en lui la texture géométrique et le chiffre secret des labyrinthes » que seuls quelques initiés peuvent lire. Or cet homme chiffré, Aristoclès finira par comprendre que c’est lui-même et que la fin est proche. La fin du labyrinthe, d’abord, victime de la « submersion par une monstrueuse végétation, rampante, mortelle » « réduisant en poudre absurde » les murs. Ou bien réduit, du fait de la prolifération de la guerre, à l’état de « ruines et braises refroidies ». Ou encore anéanti à cause même de la fusion érotique avec la Dryade, qui dès lors cède à l’hybris. La fin d’Aristoclès, ensuite, assailli par les cauchemars terrifiants, « signes prémonitoires » de sa propre mort. Après avoir échappé à l’étreinte du « long serpent blanc » de l’hamadryade, il décide, pour se venger, d’arracher celle-ci à son arbre pour la laisser dépérir « dans un endroit reculé du territoire ».

Puis, c’est dans un état d’ataraxie qu’il attend sa propre fin, contemplant dans « le miroir de son propre désespoir » le labyrinthe ; et méditant sur sa nature complexe qu’il se représente tantôt comme une « paradoxale mer verticale » qui l’empêche de se « représenter le monde extérieur » ; tantôt comme un « serpent minéral, aveugle sans mémoire […] effaçant les traces de nos passages » ; à la fois « espace de jeu pur » pour les rois et « piège et tombeau, ou une danse de l’espace avec lui-même ». Et l’auteur d’ajouter, au final, que « c’est le lieu du savoir et du non-savoir, de la peur des choses immémoriales » qui fait perdre « tout sens de la réalité », et où, dans « les brumes vénéneuses du soir », « lentement tout s’efface, inutile, comme ces embryons à peine formés qui ne sauront rien de la vie. ». En fait, peu importe qu’on soit « près d’un mur adjointé à d’autres murs », on est dans une « nuit pure, sans bords », « étendue illimitée » de vide qui nous absorbe. Et Jean-Michel Maubert fait Aristoclès, joyeux de pouvoir « tracer une ligne dont il faut penser la brisure serpentine », exprimer le désir de « construire le plus parfait labyrinthe, dont soi-même on ne peut sortir ». Et s’il demande que ses cendres soient dispersées là où la Dryade a dépéri, n’est-ce pas le symbole d’une éventuelle renaissance – comme un éternel retour de l’arbre de la connaissance dans l’infini du livre de sable ?

Jean-Jacques Brouard