Troisième et dernière partie

Puis je redeviens un homme d’intérieur.

Ne pas sortir.

S’occuper du ménage.

Laver la vaisselle.

Faire des puzzles.

Dormir.

Être l’homme qui n’existe (réellement) que les jours de pluie.

Je fais partie d’une chorale locale. Bien que je n’aie pas beaucoup de technique, il semble que ma voix étonne les autres. Ma professeure au premier chef. Elle m’a demandé où j’ai appris à chanter et, quand je lui ai répondu que j’étais pur de tout apprentissage, sa bouche s’est tordu en une moue si dubitative que les bras m’en sont tombés.

J’ai un ami : Andreï. Peut-être mon seul ami véritable. C’est un homme énorme. Il a beaucoup de difficultés pour se déplacer. Il marche très lentement, se tient aux tables, aux murs. Il mène une vie solitaire. Dans les rues, quand il s’arrête un moment pour reprendre son souffle, il se met à parler aux chats qui traînent dans le coin. Je ne sais pas pourquoi mais les félins réagissent en se contorsionnant, en minaudant, en faisant des bonds bizarres, comme s’ils avaient affaire à un courant électrique ou à une flaque d’eau froide. Ils n’arrivent pas à s’enfuir. Difficile de savoir s’ils souffrent ou s’ils vivent une expérience mystique. Souvent même, ils ne peuvent s’empêcher de le suivre jusque chez lui. On dirait un aimant qui attire irrésistiblement des objets ferreux. Je n’aime pas trop ces bandes de chats qui traînent autour d’Andreï. Il n’aime pas qu’on le questionne là-dessus. On se retrouve régulièrement dans un café, ou chez lui, pour jouer aux échecs. Sa vie semble triste à beaucoup. Elle l’est sans doute par certains côtés. Personnellement, je n’en sais rien.

Hier après-midi, ma femme et moi avons brûlé le cadavre d’un chat. Il avait dû être renversé par une voiture. L’abdomen était entièrement dévoré – par des pies ou un renard. On voyait la colonne vertébrale reliant la tête et l’arrière-train. Il s’est retrouvé – on ne sait comment – au milieu de notre allée envahie de mauvaises herbes ; les mouches étaient déjà dessus.

Elle comme moi ressentions un mélange de dégoût et de pitié. On ne savait pas quoi faire. Le brûler semblait être la solution la plus saine. Mais c’est horrible à faire, aussi mort soit-il, et ça prend du temps. Les yeux éclatent vite à cause de la chaleur, mais les os, eux, résistent. Un incroyable malaise ne m’a pas quitté pendant la crémation. Et pour tout dire, on ne se sent pas très bien non plus après.

Comme je ne dormais pas cette nuit-là, j’ai imaginé une histoire.

Un couple, en voiture, tue accidentellement un chat. Ils vivent à la campagne. Un peu désemparés (ils sont sensibles) ils laissent pourtant l’animal sur le bord de la route. Problème : peu de temps après, ils trouvent le cadavre de l’animal à demi-dévoré dans leur jardin. Ils décident de le brûler (comme nous). En même temps cela les dégoûte. Ils le font tout de même. La nuit qui suit, des rêves les assaillent. L’homme et la femme vivent en songe à peu près la même chose. Quelque temps plus tard, arrive l’hiver. Ils remarquent alors des chats dans les arbres dénudés qui bordent la maison. Il leur semble sans cesse apercevoir des ombres, des mouvements furtifs ; il y a des bruits bizarres, difficilement identifiables. Le comportement de l’homme se dérègle. Il s’imagine ou rêve qu’il chasse tous les chats des environs et passe son temps à les brûler – hormis son travail, cela devient sa seule activité ; ou alors il rêve qu’il les tue et les enterre dans son jardin, parsemant celui-ci de centaines d’ossements de félins. Une vraie ordure, ce type.

Pendant des mois et des mois, qui s’entassent comme un tas de bois, branche après branche, je me suis tu, parlant le moins possible. Agissant, mangeant (peu), dormant, buvant (de l’eau surtout), écrivant des cartes postales, etc. – tout cela dans un état de stupeur. N’avoir rien à dire, à penser. Le dégoût de dire et de penser. Ne sentir que la vie – mûrir dans cette stupeur, cet abrutissement ; et la nuit, la peur vague de je ne sais quoi.

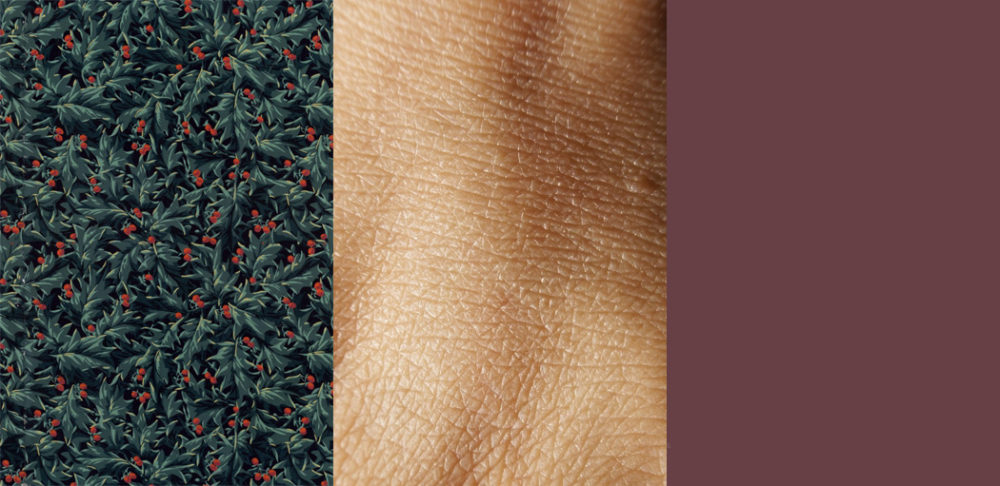

Mais aussi, pendant cette période, la redécouverte de l’intelligence du geste, le profond plaisir de découper, scier, clouer, poncer (je fabrique des cercueils). Ne rien savourer d’autre. A part le sommeil. Se sentir comme une page blanche au dedans – un ver de terre coulant sur la terre avec une belle viscosité (le sol craquelé par endroit, petites torsions régulières, ramper, rien de plus plaisant même si cela se fait difficilement sous le dur soleil d’hiver).

Les mots, les pensées se décomposent dans ma bouche comme des champignons secs – poussière, effritements sans nombre de ce qui stagnait dans cette vase mentale qui croupit au sein de notre caverne d’os, notre pauvre crâne d’hominidé. Proposition : devenir, insensiblement, absolument muet – comme un arbre humain sans langage.

J’ai toujours eu une attirance pour les femmes que le regard commun tend à qualifier de laides. Pas des filles trop déformées ou défigurées (avec lesquelles c’est encore autre chose…), mais celles qui sont affectées d’une légère laideur et qui spontanément cherchent à fuir plutôt qu’à solliciter les regards des hommes ou des autres femmes. Quand un visage ayant un certain charme à mes yeux se trouve en même temps alourdi par une sorte de gravité flasque, un peu informe, voire maladive, alors il devient pour moi comme une lumière attirant un papillon de nuit. Mon esprit les photographie – et le soir pour m’endormir je repense à ces femmes, à leurs visages et à leur silhouettes, nimbées le plus souvent d’une douce lumière de néon de supermarché.

C’est étrange pour moi de rêver.

Dans un de mes songes, ma femme me poursuivait dans une vaste maison labyrinthique, constituée presque exclusivement de couloirs ; hormis une pièce au dernier étage, apparemment son repère, où tout était noir (les murs, les objets, le sol), si bien que je n’y distinguais rien (j’y suis entré par inadvertance (en fuyant): un piège à lumière où la moindre lueur se trouvait absorbée, comme évaporée l’instant d’après). Des fragments de films muets (?) parasitent ma course dans la maison. Mon malaise est si profond. Je ne sais pas ce que je fais là. Parfois je me tiens immobile. Il n’y a pas de raccord sensé entre chaque moment. Quand je parviens à sortir par un escalier qui mène dehors, dans un jardin sauvage, je m’aperçois que le clone onirique de ma femme me poursuit toujours et est en fait bien trop véloce pour moi ; je me retourne un instant, ralentissant ainsi ma course, pour m’apercevoir avec un mélange de stupeur et de résignation que je suis à sa merci. Ses mains sont tendues en avant vers ma poitrine, mais ce ne sont pas vraiment des mains, plutôt des griffes de félin – et d’ailleurs son visage semble avoir quelque chose du chat ; mais quand elle fond sur moi, je me réveille…

S’enfoncer dans l’ennui. Immobile à écouter les craquements d’un radiateur qui se dilate. Assis sur une chaise de bois jaune, les paumes des mains abandonnées sur une table petite et laide, face à la fenêtre. Le ciel blanc – bleu pâle ; la lumière grise partout, comme un soir qui n’arrêterait pas de tomber, tellement lentement qu’on se sent vaguement paniqué. Petites maisons, palpitantes de lumière, bordant les bois ; dans l’ombre rampante, je perçois encore l’à peine discernable scintillement d’une étendue d’eau (cette masse liquide qui semble croupir, moisir doucement à la façon d’un champignon dans une vieille armoire).

J’aime la musique. Beaucoup. C’est à la fois proche et lointain.

Je chante et j’écoute.

Uniquement la musique que l’on dit sacrée. Je ne sais pas vraiment pourquoi.

Comment dire ?

Peut-être qu’au fond on sent que ce n’est pas tout à fait d’ici, tous ces sons. Ça éveille en moi quelque chose.

Le sens du lointain, je dirais. Et que ça surgisse dans ce qui est le plus proche – un visage, une voix – c’est terriblement troublant. Presque effroyable. Beau souvent. Comme une nuit soudaine. Tout peut arriver.

J’aime ce lointain-là.

Le lointain, c’est bien.

Mais ce n’est pas toujours évident. C’est comme ma femme quand elle se tait et fait sa muette sans que je comprenne pourquoi. Une telle chose peut durer des jours. Des jours et des jours. Puis, au bout d’un certain temps, c’est comme si elle se réveillait de quelque chose, retournait vers nous, vers les chats et les lapins, les quelques oiseaux d’ici, les arbres, les visages des voisins, les nuages trop bas, et vers moi parmi tout ça. J’ai alors vraiment l’impression qu’elle revient d’une sorte de voyage, qu’elle était au seuil de quelque chose.

Mais je n’ose pas lui demander ce qui s’est passé.

Comme on voit, aimer le lointain ce n’est pas toujours facile.

C’est pourquoi on peut dire que j’aime le proche aussi.

Mais, de fait, ma compagne est pour moi proche et lointaine, comme une mélodie, une série d’harmonies, un chant profond ou quelque chose de plus indicible encore. Je veux dire qu’elle me fait l’effet d’un souffle musical, à peine humain, qui se love en moi – comme le ver qui cheminera au plus intime de nos chairs mortes – et me traverse – et qui cependant, en même temps, toujours, m’échappe. Totalement. D’ailleurs, ce que j’aime le plus me fait souvent l’effet d’une lame de couteau qui blesse et tranche au dedans d’obscures, et pourtant sensibles, fibres (?).

Rien d’autre à dire.

J’attire les mouches, c’est certain. J’ai beau les chasser d’une main rageuse ou en remuant convulsivement la partie du corps qu’elles viennent inopportunément visiter, toujours elles reviennent, s’acharnent sur ma pauvre viande. L’éternel retour de ces micro-charognards m’oblige ainsi à des chorégraphies pour le moins saugrenues. En même temps, si je m’immobilise, je prends le risque d’être recouvert par ces sombres demoiselles de compagnies, comme ces monstrueux papiers tue-mouche que l’on suspend dans les cuisines. Les hominidés savants n’ont aucune pitié.

Des songes vraiment bizarres déferlent en moi. Celui de cette nuit est encore tout frais dans ma mémoire.

J’étais perdu, désorienté, au sein d’une vaste plaine d’herbe vert tendre – mon principal problème venant d’un troupeau de rhinocéros à l’attention duquel j’essayais d’échapper (apparemment sans succès) ; ils étaient munis d’une corne effilée qui me parut terriblement pointue, mortelle ; ils semblaient tirer à eux l’espace lui-même (comme une simple couverture ou un simple tissu) tant leur masse corporelle les rendait à la fois majestueux, hypnotiques, effrayants. Cherchant un abri j’avais repéré un arbre blanc, très haut, dénudé, mais pourvu de suffisamment de branches pour que l’escalade en soit possible. Hormis cet unique havre végétal, l’horizon était désespérément nu et vide, d’une platitude écrasante. Il me sembla un instant que la troupe de mastodontes s’était éloignée je ne sais où, bien qu’il me semblât dans le même temps (de façon paradoxale) sentir sa présence menaçante tout près de moi. Me précipitant vers l’arbre, je m’aperçus qu’un des rhinocéros m’avait repéré et entamait une poursuite, gagnant à chaque instant – d’une façon incroyable – de la vitesse. Paniqué, je sentais déjà cette véritable armure de chair vivante fondre sur moi, anticipant l’inéluctable empalement de ma maigre carcasse et le concassage de mes os, muscles, organes et autres – il n’y avait aucune pitié à attendre de la part du sublime et antique herbivore (!). Secoué par cette vision, je me concentrai hypnotiquement sur ma cible, dépensai une énergie folle (nerveuse et musculaire) pour la rejoindre, l’atteignis enfin et grimpai frénétiquement le long du tronc de l’impassible végétal, tandis que mon poursuivant arrivait à proximité (je le sentais sans le voir véritablement, devinant sa danse furieuse autour de mon perchoir solitaire). Bientôt ses congénères le rejoignirent, augmentant ainsi considérablement la possibilité de ma fin prochaine.

Je me suis réveillé au moment où, sous leurs coups de boutoir l’arbre s’étant affaissé, je me trouvais à terre, dans la poussière, déjà à demi piétiné, le corps tout ensanglanté, attendant au-delà de tout effroi l’ultime estocade – ma conscience s’écoulant sans retour, comme mon sang, hors de moi.

Quelqu’un m’a encore parlé de la jeune femme. J’ai bon espoir.

Un autre rêve a surgi dans mon esprit, un matin, alors que je venais de me rendormir. Dans ce songe se manifeste – c’est pour le moins inhabituel – une femme-vitre dont le visage n’apparaît (dans le verre) qu’avec les irisations de la lumière naturelle, la pluie qui rend le matériau translucide ou le jeu des lueurs des réverbères. Sa transparence coutumière la rend plus mystérieuse et secrète que tout geste de dissimulation – que dire d’un être prisonnier de cet étrange espace, qui est peut être son ultime texture ?

Et dans mon rêve je rêve de la rejoindre.

Je pense toujours ce qu’il m’aurait fallu penser après coup. Toujours à contre-temps. Dans l’après certaines choses deviennent pour moi lumineuses. Les meilleurs jours, je me sens alors, pour quelques minutes, bienveillant et tranquille, mon corps devient plus léger, le pied est plus mobile. Mais cela ne dure pas. Peu après, tout retombe et je sens à nouveau le sombre magma psycho-organique remonter de je ne sais où en moi – c’est comme une mauvaise odeur, écœurante, qui envahit l’esprit, le corps, le paysage et rend tout irrespirable.

Difficile de s’arracher à cette pesanteur interne – tirant vers le bas chacune de mes fibres (comme ces vêtements gorgés d’eau). Alors chaque instant devient difficile.

Je l’ai retrouvée. Enfin ! Je lui proposerai de venir vivre chez nous. Ce n’est pas très grand mais on peut faire de la place. L’espace est toujours plus vaste que ce que l’on croit. Ma femme ne sera pas contre. J’en suis presque certain.

Ma bicyclette et moi dessus filant par les chemins sous le ciel couleur mine de plomb. Vent froid cinglant le visage.

Je m’approchais du lieu qu’on m’avait indiqué. De vastes champs à l’abandon. Une maison en ruine. Les bois tout autour. Chiendent et chardons proliférants, et partout des ronces en auréoles, entourant la maison.

A l’intérieur, petites pièces sombres encombrées. Des araignées sur les murs en quantité. De la vermine. Des museaux craintifs de souris ici et là.

Sur un pauvre feu, la carcasse, me semble-t-il, de ce qui avait dû être des endives, à demi-cuites à présent.

La jeune femme, près du maigre brasier, avait dû m’entendre approcher, mais elle ne dit rien. Elle me regarda juste ; et je ne pouvais que lui rendre son regard, y séjourner de longues minutes.

Je lui ai proposé de venir vivre avec nous. Ma femme l’accueillera avec cette douceur sobre qui la caractérise. La jeune femme est demeurée muette. Elle sourit pourtant. Nous pourrions former, dans cette maison, une étrange petite compagnie. On verra. Il me faut dormir à présent. La campagne est brumeuse, ce soir.