Photographie : A. Rivière Kéraval

Clafoutis aux légumes d’été

Je peux encore me souvenir des cris de ma mère lorsque j’ai abandonné mes études de lettres à l’université. C’étaient des cris mêlés de larmes qui ne m’avaient pas attendrie.

Je ne suis pas devenue enseignante et je travaille désormais dans un magasin de surgelés. Je souris, j’attrape les boîtes de carton glacées, je souris de nouveau et annonce la somme avec une voix douce. D’autres pourraient me plaindre, certaines de mes collègues de travail sont amères, pourtant personne ne semble avoir conscience que je réalise un rêve d’adolescente. Lycéenne je rêvais de travailler dans ce genre de magasin, j’aimais la tristesse hygiénique de la zone industrielle Nord. J’aimais suivre les saisons en observant les couleurs changeantes des bacs réfrigérés. On m’avait pourtant appris à guetter l’automne en observant les arbres, mais aux feuilles caduques j’ai préféré le cycle rassurant et éternel du plastique.

Derrières les portes transparentes des vitrines réfrigérées du magasin, s’étalent des joies alimentaires soumises à une saisonnalité sévère et rigide.

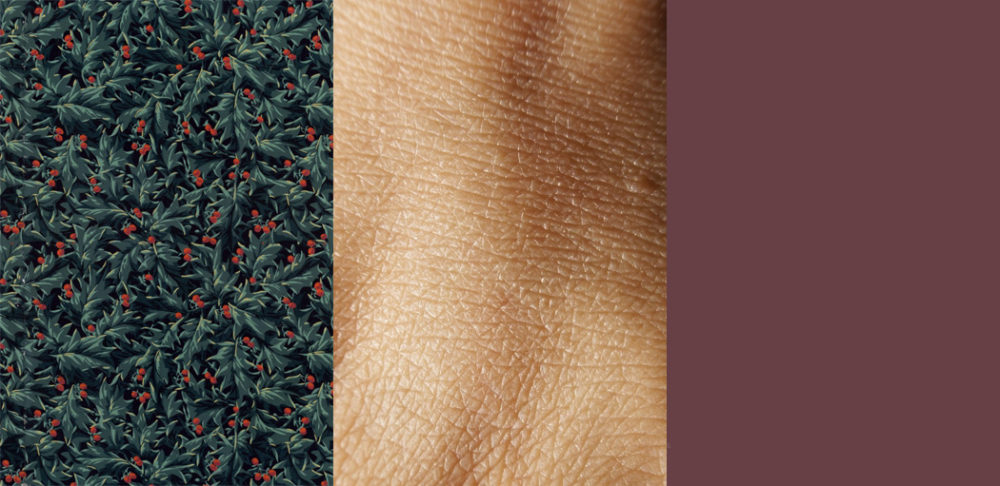

Noël est fait de meringues glacées, de bûches aux fruits des bois, de pains fourrés aux figues et de mignardises élégantes d’une pureté intacte et préservée.

Toutes ces boîtes et ces sachets alignés, protégés par le froid, promettent un rêve scintillant, une fête aux couleurs de sang et d’or. J’aime cette nourriture des grands soirs d’une propreté intolérable, pas encore souillée par des mains humides, par une tâche de graisse ou par un reproche.

Lorsque les étés sont devenus invivables et que des myriades d’insectes ont commencé à creuser des trous dans le plastique, de nombreuses grandes surfaces ont dû jeter des stocks importants de nourriture sèche contaminée. Seuls les produits congelés furent sauvés, leurs utilisations se généralisèrent.

Les biscuits, le chocolat, les pâtisseries et les légumineuses ne disparurent pas, mais leur conservation nécessita d’importants et d’onéreux dispositifs afin de maintenir une température assez basse pour empêcher la prolifération des insectes nuisibles. Leur vente fut réservée aux grandes surfaces, elles furent les seules structures commerciales capables d’avoir les ressources financières nécessaires.

Le chocolat en poudre toutefois disparut rapidement. Il est vrai qu’il était comme un lit confortable de sucre et de tiédeur pour les larves.

Les boissons chocolatées se vendent désormais sous forme de cubes glacés contenus dans des petits bacs semblables à des bacs à glaçons. Pour préparer du chocolat chaud, il suffit de faire décongeler la boisson en la plaçant dans le micro-onde sans même avoir besoin d’ajouter une goutte d’eau, bien qu’une sorcière y ajouterait tout de même un peu de salive.

Les magasins d’aliments surgelés ne sont plus réservés aux courses de complément, aux achats de fin d’année ou aux desserts des dîners imprévus.

Ils sont devenus des magasins de tous les jours. Je vois sans cesse la clientèle augmenter, mais elle ne se diversifie pas pour autant car nos produits sont dispendieux.

Les boulangeries traditionnelles ont presque disparu, notre pain du jour est désormais préservé par le froid. Des petits éclats de glace craquent sous les dents au cœur de la mie immaculée lorsqu’il est mal décongelé, cela fait rire les enfants dans les cantines.

Chaque été, les rares boulangeries que l’on trouve encore dans le nord du pays sont infestées d’insectes et la farine est souillée par les larves.

Dans ma maison glacée cela n’arrive jamais, pourtant je ne mange pas la nourriture qui provient du magasin. Les aliments que nous vendons sont pour moi des mets d’apparat, des décors de théâtre magnifiques, en les mangeant j’aurais l’impression de me remplir le ventre de coton.

La nourriture à l’intérieur des sachets en plastique est imaginaire et contre nature, lorsque la pièce est terminée elle n’est plus comestible.

Les allées du magasin n’exhalent aucun parfum, en juillet comme en octobre, je peux sentir le frottement des fibres de laine contre ma peau. Je porte des mailles épaisses alors qu’à l’extérieur les jouets en plastique oubliés sur le trottoir sont en train de fondre.

Je ne suis pas malheureuse mais je me questionne sur la vie des hommes qui passent parfois. Je me laisserais bien emmener par certains.

Un jour une jeune femme est venue pour acheter un clafoutis aux légumes d’été. Elle avait de grands yeux bruns et deux clavicules d’albâtres se devinaient sous son gilet bleu ciel. Ses vêtements sentaient la myrrhe et le shampoing. J’ai trouvé ce choix de dîner très étrange, j’étais prête à parier qu’elle était de ces femmes à avoir toujours les mains chaudes et à préparer ce genre de plat elle-même. Clafoutis aux légumes d’été, ce plat porte un joli nom. La langue s’amuse en le prononçant, elle caresse un peu le palais puis butte et se presse contre les incisives.

Ce n’est pas un plat de réception, il est fait de crème et de silence. Il est trop simple pour les grands dimanches de baptême mais parfait pour la semaine. Je ne savais pas qu’il était possible de conserver un tel plat dans de la glace et je ne savais plus si c’était quelque chose de recommandable.

C’était la dernière cliente de la journée. Je me suis demandée à qui elle pouvait bien ramener ce morceau d’été. La boîte qui contenait le clafoutis congelé m’a écorché les mains, lorsqu’il est très froid le carton peut-être aussi dur que du verre. J’ai porté la plaie à ma bouche, la salive est comme le sang, elle se souvient des lignages et des promesses.

La jeune femme est partie après un au revoir très poli, elle semblait venir d’une prairie de fleurs rares, je ne sais pas si j’ai vu en elle une sœur ou une amie. Après son départ j’ai commencé à avoir froid, je me sentais fragile comme lorsqu’on se plonge dans un bain brûlant au milieu de la nuit. Je me sentais comme une neige imprévue qui fait mourir les premières fleurs. J’avais peur qu’elle s’empoisonne, j’avais peur d’avoir répandu en elle un hiver intérieur alors qu’elle semblait faite d’ambre et de blé.

Je l’ai peut-être jalousée au point de prétendre la protéger. Je ne voulais pas qu’elle revienne.

Lorsque je me suis retrouvée seule dans le magasin, je me suis assurée que tous les autres employés étaient partis. J’ai imbibé mon petit sac en tissu d’alcool à pâtisseries, avec le briquet que j’utilise pour allumer les bougies d’anniversaires et les bâtons d’encens, je l’ai enflammé et l’ai jeté dans un local plein de cartons que nous utilisons pour stocker les factures. J’ai couru très vite pour sortir et je suis allée m’asseoir à plusieurs centaines de mètres, derrières des voitures garées sur le parking du restaurant indien fermés depuis plusieurs années. J’ai cru pendant de longues minutes que cela ne fonctionnerait pas, mais de la fumée et des flammes s’élèvent à présent dans le ciel et je regarde le magasin partir en fumée. J’ai toujours eu peur des brûlures, mais j’ai appris dans les histoires de sorcières que pour échapper au feu il fallait être de ceux qui allument les bûchers. Les flammes montent toujours plus haut et j’attends, immobile. Cette femme ne reviendra pas, je n’aurais pas supporté de la regarder encore. J’attends, je sais bien qu’un des hommes que je croise souvent au magasin ; ceux qui me font détourner la tête car ils me sourient un peu trop fort et un peu trop longtemps, finira par venir me chercher. Je le sais et j’attends, il viendra me chercher et il m’emmènera dans un autre hiver.

Ce texte est la première publication de l’autrice en ce qui concerne un texte poétique qui, dans le cadre de ses études universitaires en Histoire, a publié une notice dans le Dictionnaire d’Histoire Politique de la Santé (DicoPolHiS). Il s’agit d’une notice sur les buveurs de sang des abattoirs au XIXe siècle, car Maeva Rafron a travaillé sur la médecine et l’imaginaire du soin. La notice est disponible en suivant ce lien :

https://dicopolhis.univ-lemans.fr/fr/dictionnaire/b/buveurs-de-sang.html