Ce texte fait l’objet d’une publication en trois temps.

Deuxième partie

Dans un jardin abandonné une poignée de marguerites rouge écarlate, comme venues d’une autre planète.

On m’a indiqué des gens qui semblent savoir des choses sur la jeune femme du supermarché.

Tout cela m’inquiète, me tourmente. Pendant des jours.

Il me faut la retrouver. Et pour cela, il faut être patient et méthodique.

Ma première fiancée m’avait quitté en me disant : tu n’es qu’un sombre idiot. De même, lorsque je travaillais dans un magasin et qu’on m’a mis à la porte, c’est je crois pour un motif semblable.

Il semble que je ne comprends pas ce que tout le monde comprend – tout le monde : je veux dire un certain ensemble de personnes, leur nombre reste mystérieux. Toujours quelque chose m’échappe, aussi concentré ou éveillé que je sois. Par ailleurs, je ne suis jamais très sûr de ce que les gens veulent dire – réellement : ce qu’ils projettent de leurs sensations, humeurs, calculs, réticences, pensées, dans ce qu’ils disent. Certains mots sont comme des cailloux au fond de l’eau, je m’absorbe tout entier dans leur contemplation au lieu de m’accorder à l’écoulement des paroles – ce n’est pas une très bonne image mais je n’ai que cela sous la main. Comprendre ne m’est pas facile, c’est un fait. Et cela me tourmente, me laisse intranquille – comme un paysage à l’approche de l’orage – d’un orage perpétuellement différé. L’étrange impression demeure en moi que ma conscience n’est qu’un amas cotonneux (ou : un défilé perpétuel de nuages sales dans un ciel sans lumière) ; elle n’adhère pas vraiment à ce corps, à cette masse agglutinée de muscles, d’os, d’organes, de lymphe, de sang, comme si elle était hantée d’un sommeil profond, innommable, présent depuis toujours, rongeant la pauvre vie qui m’est échue, m’aspirant dans une torturante et sournoise, imperceptible, impersonnelle spirale (autour, il n’y a que des spirales : une mouche tournant dans un verre de bière – l’eau moussue et grasse de la vaisselle, chargée de limon alimentaire, tournant quelques instants dans le siphon de l’évier – le ciment tournant dans la bétonneuse – des pensées tournant dans ma tête – le lait tournant dans la centrifugeuse). C’est cette demi-vie qui est étrange, je n’y comprends rien. Je ne pourrais jamais me reposer assez, je sens que cela ne sert à rien, l’obscur engourdissement est plus profond, plus enfoui, sa mécanique si implacable est au cœur de ce que certains appellent encore bizarrement l’âme.

Mettons.

Ma femme a je crois une forme de compassion pour moi. Mon idiotie ne la rebute pas. C’est étrange si on y pense.

Pour elle je ressens une obscure passion. C’est à la fois calme et tumultueux, comme la mer. Ça n’a pas besoin de beaucoup de paroles. Mais, à travers sa présence, je respire. Je sens que (même maigre et mal employée) mon énergie vitale et le désir de demeurer ici-bas dépendent d’elle, de sa proximité ou de son éloignement, de son silence, du timbre de sa voix, du fait qu’elle marche, tourne la tête vers moi, sourit parfois, soit assise ou allongée dans l’herbe – et tant d’autres choses infimes. Même la nuit, ma main cherche à l’effleurer. Sans elle, je sens que rien ne tiendrait bon en moi, je partirais en poussière ou je m’écoulerais, je retournerais à la stupeur végétale de ma vie telle qu’elle était avant elle – avant qu’elle ne pose délicatement sa tête sur mon épaule.

Un calme tumulte je dirais, finalement.

Herbes grêles secouées par la brise froide. Je suis dedans. La vitre est mon séjour dans cette lumière d’ardoise.

Enfin, la pluie arrive.

Pourtant, rien ne peut me sauver réellement. J’ai perdu pied depuis trop longtemps sans doute. Effondré en dedans, comme un vieux mur. Souvent, pas de ressort. Reste seulement le vague écho d’une vivacité ancienne rongée par l’acide des heures et des jours. Englué dans la répétition du morne. Le vertige pourtant devant cet amoindrissement.

Souvent besoin d’air. Il me faut sortir.

La nuit donc, je rôde dans la campagne ou aux abord des villes. Je ne suis pas seul. La nuit est peuplée. Je rencontre souvent un homme à la voix un peu étrange (son accent je ne parviens pas à l’identifier) dont je ne vois jamais vraiment le visage. Nous marchons dans la nuit. C’est comme une autre vie.

Je continue à collecter des informations à propos de la jeune femme de l’hypermarché. Certaines langues se délient. Bien des gens vivent ici dans des maisons abandonnées, délabrées, insalubres – tant que personne ne vient, pour une raison ou pour une autre, les jeter dehors.

Je me sens terriblement maladroit. Je ne suis pas un enquêteur efficace. Pourtant ça avance un peu. Je sais qu’elle s’appelle Marie.

Ma petite table de bois. Face à la fenêtre. Manger un peu de pain sec. Un verre d’eau bien fraîche. De petites araignées stagnent sur la vitre. La lumière ne les tourmente pas encore.

Traverser les jours comme on traverse des murs.

Gris doré des paupières. L’ampoule –– illuminant un coin de nuit. Le terrain vague où passent d’étranges formes.

Ma femme. Le lit –– elle, dormant comme une ombre calme.

Des tulipes, bordées de ciel bleu.

L’œil rouge sang d’un lapin blanc comme du blanc d’œuf. Une guêpe sur un pare-brise, balayée d’un coup d’essuie-glace. Le jaune brûlant d’un champ de tournesols. De la poussière, plaquée sur les lèvres –– et le visage tout entier, les mains, et sur les murs les vitres : l’œuvre d’un vent continu. Le frémissement des hautes herbes. Une maison abandonnée.

Le sommeil d’une souris minuscule au creux de ta main.

Les couleurs feutrées de la chambre .

La lumière douce des objets.

L’ombre, quasi liquide.

Ma tête comme du coton noir.

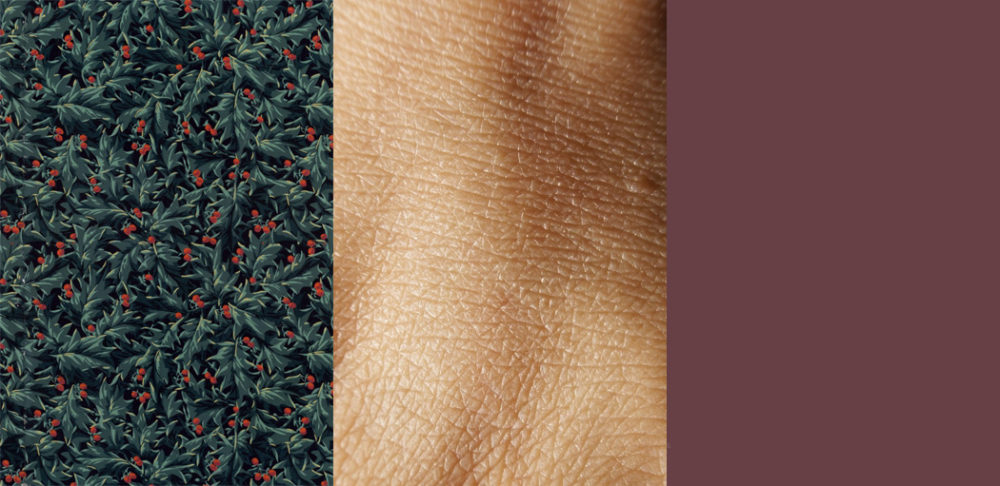

Mes rides. Mes mains sèches.

Le souvenir d’un vautour dans un lavabo.

L’alcool. Le lit défait. La peau nue de ma femme, comme un rivage oublié. La ligne de tes vertèbres.

Une pomme découpée dans une assiette. La fenêtre entrouverte. L’odeur fraîche des champs.

Les eaux bleues noires.

Des museaux suintent au creux de la nuit. La forêt.

L’ombre maigre de ton corps.

La digue –– semblable à un signe oublié. La mer grise. Le clignotement des balises.

L’œil de cyclope du phare.

De vagues lueurs.

La lampe asphyxiée.

La poussière sur les vitres.

Les petits corps inertes des insectes. Des coquilles molles. Amis cloportes, je pense à vous.

Au sein de la nuit rongeuse, l’effacement des visages, des mains – des champs, des maisons et de leurs habitants, prisonniers du sommeil comme ces personnages de plastique dans leur bulle de verre neigeuse.

Ta main sur la table.

Nue. Immobile.

Délaissée.

L’aube. Le lait figé d’un clair matin.

L’orge, les blés.

Déjà le jour et son odeur de bête chaude.

Le silence des visages.

Une carafe, embuée de lumière.

Dans l’après-midi, l’estuaire, sa forme utérine soulignée d’ombre.

Des chiens se coursant sur la rive.

Le vol d’un essaim de guêpes.

Dans une crique, des mouettes avançant à pas menus sur le sable.

La lumière calme, éblouissante, du soir.

Un arbre, tel un cierge se dépouillant de ses oripeaux de cire.

Ces moments intermédiaires. Je ne cesse de les méditer.

Ciel filandreux. L’herbe tout autour de la maison. Fouillis. Entrelacs. Gravats, bicyclettes rouillées. Arbres décharnés – tous malades – et ces grouillements divers : vers, chenilles, mille-pattes, limaces, taupes, boue presque vivante (animée de l’intérieur par je ne sais quoi), araignées noires sur les murs (comme des traînées d’encre de chine). Puis, champs de maïs, renards furtifs. Parfois j’aperçois un lièvre chenu vibrant immobile (un instant) dans la brume froide de cet interminable matin.

L’impression vague de revivre plusieurs fois le même jour.

Mais ce n’est pas si simple.

Car, au fond, ma vie m’effraie – pas celle des gestes quotidiens, où on manipule des objets, plie des vêtements, touche le pelage d’un chien, ouvre la bouche pour parler, non, je veux parler de ce qui se passe entre tout ça, dans les moments intermédiaires, entre deux mouvements ou deux séquences de gestes ; là, pour moi, quelque chose échappe, je ne sais pas trop quoi, mais ma confiance s’évapore.

Moi, dont la vie onirique se trouve singulièrement raréfiée, j’ai, semble-t-il, rêvé cette nuit que le monde était envahi par des robots habillés en bleu. Rien de plus.

Je suis seulement là, le soir, au milieu de l’air vibrant d’une douce fraîcheur, habité d’une grouillante vie animale – apparemment calme pourtant.

Les arbres au loin. La vapeur estompée des lointains, comme absorbés dans un ondoiement blanchâtre. Confusion des formes. Cris d’oiseaux. Piaillements. Verts tendres et plus profonds des alentours. Superpositions de nuances de vert – de jaune. Un cri de coq perdu dans le lointain. Puis celui d’un coucou – sonore, clair. Des corneilles comme des tâches d’encre noire sur ce ciel-buvard blanc-bleu refroidi ; leur cri si grinçant, d’une pure noirceur sonore, constamment sinistre. L’humidité ; l’air se rafraîchissant ; une brise passagère ; ondulations froides. Un rouge-gorge délicatement posé sur une barrière de bois. Des pigeons sur les fils électriques. Un énorme bourdon velu errant dans l’herbe, voletant lourdement autour de petites fleurs jaunes. Le beuglement profond d’une vache, comme un bloc sonore surgissant de la profondeur des champs (ouvrant l’espace, le déchirant presque). Des grives empêtrées dans les fines branches d’un arbuste. Des mouches sur les vitres. Des tout petits lapins apparaissant furtivement dans l’herbe fraîche. Et au loin, sous les arbres, glissant déjà dans l’ombre (mon regard l’a à peine effleuré), la silhouette hâve d’un renard.