Sommaire chronologique

Mal incurable – Jean-Jacques Brouard

Le diable et les détails – Charles Garatynski

Le frère impensable – Jean-Michel Maubert

Quai du grand port – Marceau Vassseur

Perds pas ton temps – Béatrice Vergnaud

Je suis un humain de compagnie – Jean-Michel Maubert

La fuite dans les idées – Jean-Jacques Brouard

Au ciel de la maison des morts – Régis Roux

Alice Grey – Rémy Leboissetier

Si la femme m’était contée – Gérard Cukier

La quadrature magique du texte – Gérard Cukier

L’encrevé – Rémy Leboissetier

Le passant – Jean-Jacques Brouard

Bouffons froids bouffés frits – Jean-Claude Goiri

Dans les hauts de l’île – Jean-Jacques Brouard

Ce vieux fou de Kaetz – Rémy Leboissetier

Dédale et Icare – Jean-Jacques Brouard

Vacances en Aciérie – Rémy Leboissetier

La vérité des masques, Métamorphose, Nuit féline – Gérard Cukier

Voyage en Anthropie (extraits) – Jean-Jacques Brouard

***

Jean-Jacques Brouard

Mal incurable

« Dans les caves des villes que nous traversions, nous entendions des plaintes et des gémissements venant du dessous, mais nous n’osions pas descendre, de peur de découvrir quelque horreur . Nous préférions poursuivre notre marche à travers les rues désertes des centres-villes dévastés et des faubourgs incendiés… Les monuments bombardés offraient leurs carcasses fragmentées aux réfugiés hagards. Nous ne reconnaissions rien. Des obusiers obstinés avaient décidé de tout détruire. Leur tâche accomplie, ils s’étaient retirés sans attendre et sans laisser d’adresse, sans scrupules ni regrets, les infâmes, même pas honteux. Puis l’aviation avait fini le travail avec un tapis de bombes qui avait soufflé les rares constructions encore debout. L’anéantissement était complet. La cité était rasée de près, c’était sûr ! Rien n’allait repousser, se disait-on. Propriétaires de ruines, qu’ils étaient, les habitants, et de gravats. Le présent était désespérant, mais l’avenir s’annonçait radieux pour les architectes, les plombiers et les maçons. Ils n’avaient plus qu’à tout nettoyer et à rebâtir à zéro. Du travail, ils n’allaient pas en manquer : il leur faudrait même sans doute l’aide d’un peuple ami. Ceux de l’au-delà de la mer allaient affluer par bateaux entiers pour participer à la Grande Restauration. Comme ils étaient miséreux et pas gourmands, on les paierait des nèfles. La vie serait belle. Ceux qui prétendaient le contraire étaient de fieffés battus d’avance, des saboteurs de moral, des dégonflés, des défaitistes : le poteau, qu’ils méritaient, les saligauds ! Une salve dans le poitrail, un point c’était tout ! »

Il sauvegarda le fichier et éteignit l’ordinateur. Il suffoquait : c’étaient des souvenirs pénibles, angoissants, insupportables vraiment : il valait mieux les oublier vite.

Le soir même, il s’abandonna lâchement à une beuverie débridée avec des acolytes de moyenne extraction dont il ne partageait ni franchement les valeurs ni vraiment la posture, mais cela lui permit d’effacer ce passé qui l’obsédait. C’était aussi un bon moyen de nettoyer l’âme de ses toxines.

Au milieu de la nuit, il exultait dans le délire, à poil, sous les étoiles, avec des étincelles dans le corps, en équilibre avec les anges sur un fil invisible, suspendu au-dessus d’un abîme qu’il était le seul à voir. Un faux mouvement, il le savait, et ce serait la chute dans un gouffre noir, gluant, indescriptible, terrifiant ! Mais il se rappela qu’il avait la tête ceinte d’une couronne de fleurs de cristal et de pétales de lave : son talisman !

Pour briser l’inouï train-train de la vie de bohème d’un vieux guerrier, rien de tel qu’un acte surréaliste ! Toucher les galaxies en tendant la main vers la voûte ! Laisser le palpeur de vent, juste sorti des entrailles de la déesse, mettre son doigt d’onyx dans la narine bien enflée du traumatisé ! Se brûler au magma du langage poétique ! Se vivre comme d’un autre monde, rescapé ou tout comme.

Imaginer l’innommable renaissance, si inattendue, si inespérée qu’on n’oserait pas la raconter. Inénarrable onirisme de fond du marginal.

Mais vint le matin et son flot de signes exogènes… Le vortex obligatoire… Le tunnel vers plus loin… La réalité pleine de pas de surprises du tout… Le présent tyrannique fit des ronds dans l’eau de ses rêves et dans la boue de ses cauchemars, des trous dans ses espoirs…

Lui, comme tous les autres, assistait, impuissant et médusé, à une courbure de l’espace-temps pour des considérations d’un autre âge. C’était comme si les pensées étaient asservies à un ordre supérieur contre lequel il était impossible de lutter autrement que par les outils critiques remis au cours des décennies par les formateurs, professeurs, détourneurs de sens, bidouilleurs de système, éventreurs de théorie et autre charlatans de la sémiotique restreinte. Outils bien inefficaces, ma foi ! Il suffisait de regarder le monde comme il dérivait…

Une catastrophe molle, songeait-il dépité, cet abandon des valeurs d’autrefois, de l’ancienne philosophie au profit de ce qu’on pourrait appeler la nouvelle genèse, la pensée unique…. On se laissait aller à des penchants hédonistes sans vraiment plus se soucier d’autrui, en se laissant vivre au gré des campagnes de publicité, vagues d’un tsunami qui noyait la conscience sous des tonnes de boue émolliente…

Ce qui les guettait, les citoyens mondiaux, c’était la peste masquée, ce fléau tapi dans l’ombre des salles des cartes, dans la moiteur des officines géopolitiques, dans la puanteur des laboratoires stratégiques. C’était le retour de la geste éternelle, la guerre du troisième millénaire, l’atrocité majeure…

Il voyait bien ce que serait l’avenir et il enrageait !

Non, ils n’allaient pas en sortir indemnes du tout, les modernes ! Une opération prévue de longue date par des vicieux qui l’avaient minutieusement préparée, cette étripade internationale, cette roustée planétaire… Ils l’avaient bien mitonnée, cette guerre, à coups d’industrie des armes et bagages… Ils en avaient fait un explose-trogne de précision, un écrase-mioches de grande portée, un brise-monde apocalyptique. D’abord, ils s’étaient passablement entraînés à petite échelle dans différentes régions des deux hémisphères; et puis, ils avaient créé des jeux de combats virtuels, afin d’habituer les mouflets à la violence ambiante, de normaliser l’étripaillerie, de banaliser le potlatch meurtrier… Il suffisait d’actionner une manette et d’appuyer sur un bouton et l’autre en face… déconstruit, pulvéradié, nullifié… Sans délai ni cérémonie. Un feu d’artifice des plus esthétiques : d’un geste, gerbes de couleurs et grand nettoyage à sec dans l’au-delà de l’écran. Qu’importe ces bipèdes cloportes, ces villes de maquette, ces écoles de théâtre des opérations, ces faux hôpitaux… De son avion de chasse, l’éphèbe aimera cette neutralisation à distance, sans état d’âme, le rire aux dents, candide, bien fier de lui et de son action d’éclat qui lui rapportera des points négociables. La guerre comme un jeu qui peut rapporter gros…

Une guerre ne s’improvise pas, elle se prépare de longue haleine. Il ne faut pas précipiter les choses. Pour la refaire, la guerre, il faut bien quatre générations : il faut que les gens aient oublié le prix du sang, que les citoyens n’aient plus en tête le souvenir des hécatombes, que la terreur de l’atroce s’efface, que s’estompe dans la mémoire collective la vision des grands cimetières sous la lune, que pourrissent les croix de bois dans le vent de l’histoire et sous la pluie solaire des commémorations.

Ah, il les voyait bien occupés, les potentats d’Occident, à se concerter en s’empiffrant de meringue et de caviar dans leur palais tout illuminés, pendant les sommets internationaux, en se grattant d’une main et en s’épongeant de l’autre, en comparant leurs trésors. C’est que, pour une belle conflagration mondiale, il ne faut pas regarder à la dépense. Il faut prélever l’impôt, distraire le peuple et l’inciter à creuser un abri de jardin en béton armé et à le remplir de boîtes de conserve pour se prémunir des effets primaires et secondaires de la déchireuse à noyaux.

Il entendit la grande voix qui disait : « Tout va bien. La guerre aura bien lieu, mais un peu plus tard. Soyez rassurés. Nous contrôlons la situation. Vous pouvez vous remettre la tête dans le sable. »

La minute d’après, ce fut le grand noir.

***

Charles Garatynski

Le diable et les détails

Depuis combien de temps ne l’avait-il plus touchée ? Même regardée — vraiment, avec le cœur — elle ne s’en souvenait plus. Ah, si, quand elle avait raté la soupe, deux semaines plus tôt. Quel ingrat ! Elle l’observa poser ses coudes sur ses genoux et regarder son chevalet avec amour.

– André, viens donc te coucher.

Il s’agita dans l’obscurité. « Il ne voit rien, mais il persévère à rater ses toiles », songea-t-elle.

– André…?

– J’arrive, Nadjima.

– Qu’est-ce que tu fais ?

– Tu sais bien ce que je fais.

– Mais tu as déjà retouché trois fois à la cuisse de cette grenouille !

– Tu ne comprends pas. Tout le tableau repose sur cette cuisse.

Elle posa ses lunettes sur la table de chevet et ferma les yeux sans chercher le sommeil. Il est vrai que ce côté artiste raté et compulsif lui avait plu dans sa prime jeunesse, mais aujourd’hui…

Il ne vint jamais se coucher cette nuit-là. Elle entendit le bruit des pinceaux caresser la toile des heures durant.

Il s’endormit sur le canapé, à sept heures, tandis que Nadjima se réveillait. Elle le regarda s’étaler sur la méridienne. Son ventre dépassait de sa chemise. Alors elle se décida, s’approcha de lui et coupa une de ses mèches de cheveux. Il y avait à Glod, leur petit village de Roumanie, une haute montagne qui dominait la plaine. On raconte que le diable y était réfugié depuis plusieurs siècles. On disait aussi qu’il se nourrissait des cheveux des époux défaillants, afin de leur ôter la vie et de délivrer leurs femmes excédées. Il réalisait aussi d’autres miracles, comme redonner la vue aux aveugles ou faire démarrer les moteurs des pick-ups en hiver.

Alors, aux premières lueurs du jour, elle chaussa ses bottes en plastique et prit le petit couteau du placard à cornichons pour se défendre. Dans la chaleur accablante, seule une légère traînée de poussière semblait la poursuivre. Elle aperçut finalement un homme tout de blanc vêtu, au détour d’un sentier.

– C’est toi, le diable des Carpates ?

– C’est moi-même ! Regarde donc !

Il désigna un olivier qui s’embrasa aussitôt. Nadjima sourit, satisfaite.

– Je ne pensais pas que tu t’habillais en blanc.

– Il fait trop chaud, j’ai abandonné le noir depuis longtemps.

– Soit, mais je ne viens pas pour cela. Je viens car mon mari ne me touche plus… Enfin, il ne me regarde même plus ! Il ne fait que peindre.

– Eh bien, pars !

– Non ! Je veux que tu lui enlèves la vie.

– Mais tu l’aimes tout de même, n’est-ce pas ?

Elle renifla.

– Oui.

– Je le vois. Je le sais. Je te propose autre chose. J’ai toujours rêvé de peindre un chef-d’œuvre, mais j’ai besoin d’une âme pour le faire. Je m’empare momentanément de celle de ton mari, j’exécute mon tableau au sommet de mon art, puis je lui rends sa liberté. Il ne peindra plus, trop assouvi par mon souvenir.

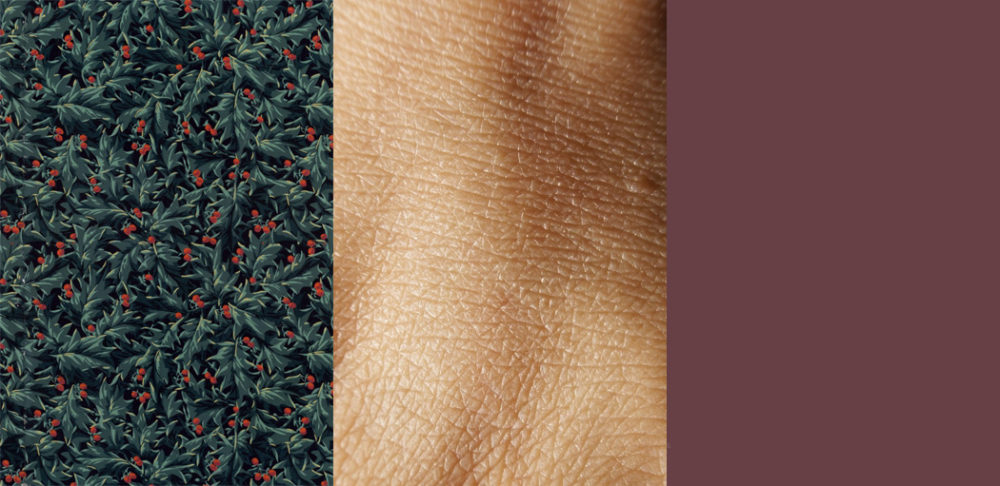

Elle lui tendit les cheveux d’André, mais au lieu de les avaler, il les glissa sous ses ongles sales, à même la chair. L’un d’eux se brisa, puis repoussa l’instant qui suivit. Enfin, sa peau se craquela comme celle d’un reptile.

– Je m’en vais trouver ton mari. S’agit-il bien d’André Miumiu qui habite au 56 boulevard du médecin-laboureur Caro…

Il n’eut pas le temps de finir, mais il ne se trompait pas. Peu à peu, ses mains s’évaporèrent, et il ne resta plus qu’une ombre blanche.

Quand elle rentra auprès de son mari, elle le trouva encore plus agité que d’habitude. Il était dans un état d’excitation extrême, changeait constamment d’orientation, arpentait la salle de vie avec rage.

– Ah ! Te voilà, Nadjima ! C’est ce qu’il me manquait.

Pour la première fois depuis longtemps, il lui témoigna de la douceur et semblait heureux de la voir. Elle remercia le Diable en silence, il n’avait pas traîné. Elle voulut embrasser son mari, mais se retint encore.

– Viens donc là, Nadjima. Approche-toi. Je veux te peindre. Je veux tout peindre de toi. Oh oui, oh oui !

Elle se dirigea d’un pas lent vers la fenêtre. Elle ne distinguait que le dos d’André. Dehors, un chien jappa.

– Approche-toi encore, et ne bouge plus. Montre-moi tes genoux.

Elle demeurait auprès de la fenêtre. Le rideau léger cachait son corps tandis que l’éclairage de la rue dessinait son profil. Il s’acharna sur la toile à coups de gestes larges mais maîtrisés. Elle croisa son regard : plein de fougue et de colère.

– Tu es belle, mon amour, mais il me faut plus. Il me faut voir plus précisément.

De sa chemise, il sortit une lame qui brilla dans l’obscurité.

– Que fais-tu, André ?

– Je veux voir l’intérieur, l’escalier de service… Et même les canalisations ! Je veux connaître toute la vérité pour mieux lui rendre hommage.

Elle tenta de ne rien laisser paraître et s’immobilisa dans la pénombre. Le souffle d’André devint rauque, trop brusque. Sa gorge se répandit en bruits étranges. Il faillit s’étouffer.

Quelques glaires vinrent inonder sa bouche. Il s’apprêtait à les cracher à même la toile, quand une voix d’outre-tombe résonna :

– Pas sur le tableau, imbécile !

Il ravala aussitôt les immondices.

– Pardon, maître.

– Ce que tu peux être distrait, reprit la voix. Reprends-toi ! Ne vois-tu pas qu’elle s’enfuit ?

Nadjima descendit les marches deux à deux et s’enfuit dans les ruelles de Glod. Avant de quitter l’appartement, elle n’avait pu entrapercevoir qu’une masse de couleurs informes sur la toile.

Seul, André colla son visage contre le mur.

– Comment faire, maître ? Je n’ai plus de muse à décortiquer.

– Eh bien, c’est toi qui vas devoir t’observer de l’intérieur.

Il serra davantage le manche du couteau. Il leva la lame et la suspendit à hauteur de son visage, prêt à fendre son ventre pour mieux s’observer. Le diable se cache dans les détails, pensait-il. Mais il hésita encore.

– Qu’attends-tu ?

– Je vais le faire, mais avant ça, qui êtes-vous, maître ? Je vous entends mais ne vous vois pas. Et puis, on ne se connaît que depuis cet après-midi. Je trouve qu’on va vite en besogne, tous les deux.

– Parce que tu as besoin que je te donne des raisons ? Quand on a la foi, on ne pose pas de questions. Au travail !

Il acquiesça. Il leva un peu la main et abattit de toutes ses forces la pointe du canif vers son nombril. Mais, à cet instant précis, il ne put accomplir son geste. Une force le retenait, silencieuse et incontournable.

– Maître, je n’y arrive pas ! Je te promets que je n’y arrive pas !

Il voulut pleurer, mais la voix le consola sans tarder.

– Ah, cher André, merci ! Tu as tout donné et tu n’as plus rien, c’est parfait. Tu m’as offert mon plus beau chef-d’œuvre. Tu peux mourir tranquille, désormais.

– Mais qui es-tu ?

Il ne le savait pas encore, mais la voix se tairait à jamais. Un coq chanta : l’aube. Il reposa sa tête sur le parquet encore frais.

Il existait une solution à son malheur. Lui aussi savait qu’on disait que le diable habitait les montagnes de Glod. Et s’il existait ? Il irait le trouver le matin même. Peut-être pourrait-il lui donner la force de se venger de la voix. Peut-être allait-il en profiter pour lui conférer un talent pour la peinture. Contre service rendu, bien sûr.

***

Jean-Michel Maubert

Le frère impensable

Il y a bien longtemps, j’ai connu un homme – qu’on peut ici nommer Georg K. – qui pensait le plus sincèrement du monde être le frère présumé mort – selon ses dires – de Franz Kafka. Il observait l’écrivain de loin, scrutait ses allées et venues, spéculait quotidiennement sur ses faits et gestes (notant dans un cahier sa façon de traverser une rue, de soulever son chapeau lorsqu’il croisait l’une de ses connaissances ; il faisait également des croquis quand il ne parvenait pas à mettre en mots ce qu’il observait), pensant mener avec méthode et discrétion une filature qui, à terme, pensait-il, confirmerait sa relation de parenté avec l’écrivain pragois. Il se vivait à la façon d’un double, d’un enfant perdu dans le temps, privé de ce qui aurait dû être sa véritable existence – luttant pied à pied contre l’image d’un passé brouillé, rendu illisible par des circonstances singulièrement retorses. J’ai retrouvé dans un de mes carnets des notes liées à cette histoire. Je les livre telles quelles.

La vie de Georg est à ses propres yeux profondément lacunaire. La certitude que Franz Kafka est son frère hante ses jours et ses nuits. Chaque minute de son existence est empoisonnée par cette certitude. Il le suit de loin en loin dans les rues de Prague, entre à sa suite dans des cafés, assiste à des spectacles de théâtre yiddish et tente de déchiffrer les émotions qu’il pense voir passer sur le visage de Franz. Il se dit parfois que, malgré toutes les précautions qu’il prend, Franz doit parfaitement savoir qu’il le suit et se nourrit de ses gestes, rires et mouvements de sa haute silhouette – telle une ombre seconde ou un petit animal furtif. Il lit avec avidité les quelques textes de Kafka qui ont été publiés. Il pense que le trouble morbide, l’angoisse (comme si l’intérieur de son crâne et sa minuscule chambre étaient repeints en noir), le rire intérieur froid – mêlé d’une étrange panique –, qui s’emparent de lui lorsqu’il lit l’histoire de Grégoire Samsa, sont des signes que tout cela à avoir avec lui. Il se dit : l’insecte, l’homme-insecte, incarne ce que je suis. Je provoque malgré moi répulsion et dégoût. Ce que Gregor est devenu fait de lui un être promis à une mort ignominieuse. Je serai ce mort qui n’a plus de visage, et qui pour les autres hommes n’est rien de plus qu’un déchet. K. ne s’est jamais adressé directement à Kafka. Il imagine leur rencontre dans ses rêveries, face à sa fenêtre sans lumière (elle donne sur un mur). Lui apparaît, face à lui, le visage de Franz, affable, un peu figé, le teint mat, un sourire indéchiffrable aux lèvres, le sondant de ses yeux bleus gris intenses. L’écrivain comprend qui il est avant qu’il puisse achever ses explications embrouillées. Cette scène revient dans des rêves peuplant la profonde nuit intérieure qui gît en lui, ou lors de ses insomnies – à la façon d’un film muet. Elle varie insensiblement, mais sans cesse fait retour et l’entraîne toujours davantage dans des pensées labyrinthiques qui l’épuisent. Il craint de finir interné dans un asile psychiatrique s’il parle de cela à qui que ce soit. Il ne peut le confier qu’aux pages de ses cahiers. Il lui arrive de penser que ce qu’il vit – une véritable torture quotidienne – est une histoire écrite par Kafka lui-même. La nuit, il voit la lumière d’une chandelle à la fenêtre de ce qu’il pense être la chambre de Kafka. Sa chambre d’écriture, se chuchote-t-il à lui-même tout bas. Il faut cette nuit du monde pour pouvoir se tourner vers une autre nuit, celle qu’on porte en soi. Une nuit peuplée de créatures sans nom, cachées dans des recoins infréquentés. Oubliées des hommes. Cela demande un œil et une oreille capables d’une extrême attention à ce qui est aux limites du visible et de l’audible. Saisir l’impensable. Les vies impensables. K. a, dans la famille où il a grandi, un autre frère, un peu plus jeune, qui, dit-on, vient du même endroit que lui. Il ne lui ressemble pas. Ils ont été adoptés, mais personne ne consent à leur révéler quoi que ce soit sur leurs origines. On ne sait pas quel est cet endroit dont K. n’a entendu parler que par inadvertance. Cette origine dérobée est sans doute, se dit K. quelquefois à lui-même (dans une sorte d’éclair de lucidité), la source d’une de ces légendes qui s’inventent dans l’enfance. Une de ces histoires qu’on se raconte le soir en chuchotant, et qui, espère-t-on, va nous ouvrir une porte sur le sommeil, et peut-être apaiser en nous une angoisse qui semble s’enraciner dans nos os. Malheureusement, par la suite, cette pensée croît dans la tête à l’instar d’une plante coriace insensible aux désherbants. Peu à peu s’installe la certitude de venir d’ailleurs, d’être comme Œdipe, un enfant maudit. K. n’en est pas absolument sûr, mais il croit avoir été petit dans la même école que Franz. Il doute que ce soit vrai, mais il se voit le consoler dans une cour d’école, passant en silence un bras autour des épaules de Franz. Lui est resté l’image d’une larme coulant sur la joue de Kafka. Il le voyait semblable à un animal craintif, cherchant à se retirer dans un coin d’ombre. Ce qui trouble aussi K. c’est que dans sa famille – la famille où il a vécu pendant son enfance – le frère aîné (l’enfant naturel de la famille) est mort en bas âge. K. sait bien qu’il n’est jamais facile de vivre et de respirer avec un tel fantôme sur ses épaules.

Il a cru pendant un certain temps se reconnaître dans un croquis dessiné par Kafka dans un café, sur une nappe en papier, et oublié par celui-ci – à moins qu’il s’agisse d’un bout de papier tombé à terre. Il n’arrive pas à retrouver ce portrait, mais il croit fermement qu’il s’agit de son visage – figé dans cette expression morose reflétée journellement dans le miroir au-dessus de la cheminée –, il en est absolument persuadé, tout autant qu’en cet instant la lumière du soleil éclaire sa main posée sur la table. Un autre phénomène occupe ses pensées. Il raconte qu’une petite souris toute grise vient le voir quand il est allongé dans son lit, et qu’elle lui donne des nouvelles de Franz. Elle surgit toujours quand il est à la lisière du sommeil. Il ne sait pas comment elle chemine de Franz à lui. De quelle manière elle passe d’un appartement à l’autre, en longeant les murs, filant par les rues hostiles et bruyantes, se hissant sur les toits, entrant dans les immeubles – mais, de façon intangible, son chemin familier, quel qu’il soit, la mène aux abord du lit de Georg. Parfois, dit-il, elle se love dans la paume de sa main. Sa voix est très aiguë. Les paupières de Georg sont lourdes, sa vision un peu trouble et brumeuse, mais il voit l’animal distinctement, ses yeux opaques et fiévreux, tels deux têtes d’épingles, ses moustaches vibrantes, son museau pointu, elle lui parle dans sa langue de souris, son chant grinçant, et tous les sons qu’elle émet viennent cogner contre les parois de ses tympans, puis se transforment en un récit – au sein duquel il lui semble percevoir des inflexions de voix ressemblant à celle de Kafka lui-même.

Georg s’est attelé à l’écriture d’un roman futuriste dans lequel un double de Kafka déambule dans une Prague fictive. Ce roman demeura inachevé, inachevable, se perdant dans des bifurcations narratives dont Georg n’arrivait pas à sortir, comme s’il découvrait à l’intérieur d’une pièce la porte vers une autre pièce qui menait à une chambre, puis à une autre chambre encore, ou un salon, ou une bibliothèque, ou à des couloirs se fondant dans d’autres couloirs, sans qu’il puisse jamais entrevoir l’architecture globale des lieux qu’il traversait. Dans son roman apparait un Golem machinique, dont la glaise matricielle a été remplacée par de l’acier et dont le principe d’animation ne serait pas des mots en hébreu mais des impulsions électriques. Georg décrit une Prague arpentée par des animaux-machines, hérissées d’immeubles transparents ; et où Kafka lui-même est un personnage, constructeur de machines, vivant au milieu de ses créations – un cafard mécanique, un agneau-chat tout en rouages et ressorts, des étoiles pensantes, une machine à scarifier les peaux humaines, etc.

Longtemps Georg eut la sensation persistante d’être le jouet ou le figurant du rêve d’un autre – de Franz lui-même ou de l’une de ses créatures. Il était convaincu que les créatures de Kafka ne pouvaient être seulement des êtres d’encre et de papier ; qu’il serait presque capable de les toucher mentalement en fermant les yeux. L’intensité de leurs tourments, leurs gestes et paroles – aussi froidement rapportés soient-ils – possédaient une texture telle que Georg les sentaient passer en lui et renaître dans le théâtre de sa tête. Les êtres que Kafka décrivait minutieusement avaient des silhouettes si nettement découpées dans le tissu des maisons et des rues, des chambres, des usines, des machineries bureaucratiques ou des plaines oubliées, qu’on ne pouvait à aucun moment les croire irréels. Il avait senti la neige et la boue sous leurs pas, vu leurs regards et entendu leurs voix qui, dans l’indifférence, s’éteignaient insensiblement, perçu leurs cris et gesticulations (tel ce rat transpercé cruellement par une lame de couteau et dont l’extrémité de la patte se referme telle une petite main), sondé la plaie infestée de vers qui ne guérissait pas (et au sein de laquelle il lui parut discerner sa propre mort), humé l’odeur rance et irrésistible des restes de nourriture – tout cela lui collait à la peau. Il s’était parfois éveillé avec l’impression tenace que l’une ou l’autre des créatures de l’écrivain – à l’image de la souris – se tenait aux abords de son lit, trop étroit pour son corps étiré, évoquant sur un mode comique un contorsionniste fatigué – ce qu’il n’était pas, vu la raideur de ses jambes et de de ses articulations.

Georg prétend avoir vu Kafka sur le lit d’hôpital (en réalité il s’agissait d’un sanatorium privé) qui deviendra son lit de mort. Il se serait rendu à son chevet quelques instants en jouant le rôle d’un livreur de fleurs – ces fleurs, des pivoines, dont Franz demanda à être entouré dans les tous derniers temps de sa courte vie. Il m’a dit qu’il a eu l’impulsion de se coucher dans le lit de Franz, à ses côtés, et qu’il aurait voulu le prendre doucement dans ses bras pour l’accompagner dans les ultimes heures de son existence ; il pensait qu’il aurait pu juste se blottir contre lui, à la manière d’un chien fidèle ; et ainsi le soutenir dans ses tentatives désespérées d’absorber – au prix d’une terrible souffrance – cet air dont la maladie le privait. Georg, bien sûr, ne fit rien de tout cela. Néanmoins il écrivit longuement dans son journal sur cette agonie qui barrait l’horizon de sa vie. Il avait l’impression de tomber dans le vide en silence, sans pouvoir rien n’y faire.

***

Marceau Vasseur

Quai du grand port

Au bord du quai du grand port, les pieds derrière un petit mur de ciment, Luis regrette la rambarde de fer rouillé, qui permettait de s’accouder sur la mer.

Il est debout, dans ses sabots, sous son béret.

A droite, un bras vert à musculature irrégulière retient par la taille la baie. A gauche, un bras en ciment se casse à angle droit vers le large. Sur l’épaule du même côté, un bâtiment blanc, la criée,

plein de rumeur ou de silence, fait semblant de prendre la mer.

Luis, d’un doigt, fait une bosse dans son béret.

Personne n’appelle.

Il fait soleil ce matin, les nuages sont gris-perlés. En face, sur la côte du Ris, trois pins à contre-jour, se fabriquent un espace d’estampe japonaise. Sur le triceps du bras droit, les Plomarc’hs

sont dans la ouate.

« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone! »

Luis, du même doigt, fait une autre bosse dans son béret.

« Treisour : »

A travers ses gros verres fumés, Luis regarde. Des pêcheurs

sur un bateau, l’appellent. Il descend de son pas court une des langues de ciment que le quai tire dans le port. De ses doigts prestes il libère un anneau rongé du nœud de l’amarre, la prend dans la main gauche, saute dans sa barque noire, l’éloigne en poussant de l’aviron contre la cale, godille.

Les maisons qui se grimpent les unes par-dessus les autres pour mieux voir la baie réfléchissent sur leurs vitres les crachats aveuglants du soleil. Les Plomarc’hs se découvrent: apparaissent les

contours dodus et verts, de petites maisons grises et trapues, les arbres aux hauts fûts parallèles. Les mouettes battent des odeurs d’herbes fraîches dans la forte haleine du flot.

Luis serre sa barque contre le cotre, en agrippant des deux mains son bord. Deux pêcheurs choient sur son plancher. Un troisième passe des cageots de maquereaux, de merlans, d’aiguillettes, saute à son tour. Luis dandine son embarcation vers la cale.

Ses yeux sont noirs et globuleux.

Ruelles et venelles du quartier du port descendent vers le quai: dansantes, tournantes, verdâtres, cassées, ouvertes, en cul-de-sac, sombres, ensoleillées, humides brouillardeuses glissantes

de bave, des Alcyons, au ciel mouvant, coupées du hoquet d’un escalier, de la virgule d’une fontaine, Boudoulec, gonflées de vent, immobiles, charriant des silhouettes bleues parfois oscillantes, des silhouettes noires, lentes à tête blanche, du Rosmeur, ne connaissant qu’une lettre de l’alphabet, le i grec en bois où sèche le linge.

Luis amarre sa barque à un anneau situé plus haut sur la cale, car la marée monte. Un des pêcheurs lui donne quelques maquereaux qu’une ficelle relie par les ouïes.

« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone ! »

« Combien as-tu as-tu vendu ton merlan Hervé ? », des voitures circulent sur la chaussée, la marée monte, les hommes s’affairent, repoussent le paysage, le vol des mouettes, les maisons des Plomarc’hs, les arbres aux hauts fûts parallèles. Les poissons morts se déversent sur la ville.

Luis étale le journal « le Télégramme » sur la table de l’unique pièce de sa cabane en bois, verte au toit goudronné, située sur le quai. Il y pose ses maquereaux, tire de sa poche un couteau, déplie la lame, tranche la corde qui les relie, attaque au bas du ventre, découpe en remontant, dégage les boyaux, range ses poissons bleus sur une assiette à fleurs, sort pour les laver à l’eau de la fontaine proche, revient, ressort aussitôt, tenant les boyaux enveloppés dans le journal, descend la cale ronde, jette son paquet dans la mer. Les goélands foncent dessus.

Des rigoles de pierres inégales écoulent les eaux au pied des murs blancs, ocre-sable, gris, parfois creusés de fenêtres myopes, au menton sur la rue, aux carreaux peints à petits rectangles jaunes et rouges, de portes brunes au sommet arrondi, des maisons des ruelles, qui répercutent très tôt le matin les cadences sèches des sabots, caoutchoutées des bottes, les voix de rocaille des pêcheurs bretons, graves, râpeuses, rauques, rouillées, faites pour la mer et contre le vent.

Luis en haut de la cale, retire son béret, le bat contre sa cuisse. Ses cheveux sont blancs, son visage est tanné.

Les toits bleuissants et coupants hachent le vent, ou se posent noirs et blancs sous le soleil comme un damier entrecoupé, ou recouvrent la ville par les soirs de brume, colorée comme une cuirasse de chevalier du moyen-âge.

Luis a un large sourire émacié qui strie des joues brunes picotées de poils noirs et blancs.

Une moto, moteur coupé, glisse sur le quai, prise sous un homme à veste beige, entre des jambes de velours marron. Il freine doucement, pose le pied droit à terre, décrit en l’air de la jambe

gauche un arc-de-cercle, pousse l’engin contre un mur, s’en va à pas longs, l’œil aigu, quatre doigts retournés sur le pouce et le bord de la manche, vire dans un bistrot.

Luis porte un habit de toile bleue.

Le ciel se soulève, le soleil se met à angle droit, le muscadet et le vin rouge montent et descendent dans les verres, les mouettes filent des traits blancs, les bateaux se reposent, les yeux se vissent dans la luminosité du moment.

Luis s’affaire près de son réchaud à gaz; de petites flammes sautent au cul de la poêle à frire, font crépiter l’huile, puis les maquereaux, qu’il secoue et retourne de temps en temps.

L’horloge, face au port, s’est arrêtée à quatre heures moins dix.

Le ciel est de belle toile, la mer de soie. La gueule en triangle, au bord du quai, les yeux très bleus, un gars tatoué plutôt musclé se laisse fendre verticalement par les rayons du soleil.

Luis, assis sur le bord de son lit, une assiette sur les genoux, découpe son maquereau, détache la peau de ses patates bouillies.

Des goélands voraces se précipitent dans un désordre blanc sur un poisson qui flotte ventre en l’air ; ils crient, se disputent, battent l’air et l’eau de leurs ailes jusqu’à ce que le poisson file dans un bec. Puis, calmés, ils vont chercher ailleurs.

Assis sur une barque retournée, Luis digère, en détaillant les couleurs mouvantes de la mer. De temps en temps, il respire profondément.

« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone ! »

Les sternes hystériques rayent l’azur de leurs cris et leurs vols aigus, plongent à pic.

« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone! «

Luis plonge ses yeux fermés dans la chaleur du soleil, tire en grimaçant sur le mégot qui lui brûle les lèvres.

Rue du Sémaphore, des draps qui sèchent se prennent pour des voiles, s’enflent et claquent de plaisir dans l’air sableux.

Au bord de cet après-midi, dans des bistrots, des hommes boivent en silence.

Luis, en passant, regarde son image, sur fond de port et de bateaux, dans la grande vitre du

café « Aux Loups des Mers », le dernier de ce côté, avant l’urinoir du bout du quai.

Des autos, des camionnettes de nouveau circulent, des moteurs de navires se mettent en marche, monsieur Auguste Le Mao doit téléphoner. Non.

« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone ! «

C’est une voix douce, un peu voilée, de femme, qui appelle au haut-parleur de la criée, prenant le quartier du port dans un filet de soie sonore.

Une lumière grise découpe avec acuité les arêtes des maisons et des toits.

Luis conduit dans son canot au plancher lisse comme celui d’une piste de danse quatre pêcheurs debout l’un derrière l’autre. Il masse l’eau de sa rame à longs et larges huits propulseurs.

Les nuages et la mer se plombent. Un goéland, plus blanc, ricane. Une nappe de mazout aux reflets arc-en-ciel se partage sous l’étrave, se reforme en dansant. Les sternes glapissent en cisaillant l’espace. Des mouettes se reposent, rêvent, fientent sur un vieux sardinier dodelinant. Une autre s’ennuie sur un yacht.

Luis revient, seul. Il range sa barque noire contre les pierres humides, brunes et vertes de la cale ronde, pose son aviron sur le plancher, saisit l’amarre, grimpe, fait quelques pas, la noue à un anneau de fonte.

Près de sa cabane, au pied d’un grand mur, des canots retournés sèchent leurs dessous fraîchement peints en brun roux de peinture sous-marine ou en noir de coaltar, où s’amalgament les fientes

blanches des oiseaux marins et, en virgule, les jus de chique de vieux pêcheurs qui conversent en haut du mur.

« Monsieur Auguste Le Mao au téléphone ! «

Le soleil a accompli son trajet par-dessus les toits de la ville. Il vient de trouver une ouverture à travers les nuages, incendie l’Ile Tristan.

Le Quai du grand port est dans l’ombre, mais la rive du Ris est éclairée. Des voiles gobent la lumière. Des mouettes d’or planent.

– » Alors Luis, ça va? demande un pêcheur.

– Ça va, oui. Cari no scre ou pech.

– Oui, on a sorti quelques crabes. Oh, Yves, amène donc un crabe à Luis là ! Ça va la santé?

– Croc ki sa mour va den hospito ki rou dano mehor langoust so mero tani.

– Un mauritanien est arrivé, le Jupiter, avec trente tonnes.

– Si.

– Viens boire un coup là, chez Rose.

– Non, non.

– Tiens Luis, voilà le crabe.

– Non, non.

– Ah ben si !

– Merci.

Luis porte le crabe dans sa cabane verte.

– I va jamais au bistrot Luis.

– Non, i boit que d’l’eau.

– Il est Portugais ou Espagnol?

– Ché pas.

– Salut Rose, deux rouges. Tiens, La Brume, qu’est-ce qu’il t’est arrivé hier?

– Salut tonton, rôh, ils m’ont arrêté pour excès d’ivresse.

Le soleil s’écrase en mer,

Luis plonge son crabe au fond d’un faitout où l’eau bout. Les pattes rouges émergent,

raidies dans la vapeur. Luis les repousse en grognant, pose un couvercle et une pierre

dessus. Il s’assoit sur le rebord de son lit, s’accoude sur la table toute proche, regarde au- dessus de lui la barre de bois en diagonale où pend son linge. Le crabe gratte l’aluminium du récipient.

Des autos s’avancent lentement comme des tortues luisantes, derrière les entonnoirs blancs de leurs phares.

» Monsieur Auguste Le Mao! »

Les lueurs des hauts réverbères happent les grains de bruine, les vitres des bistrots font des taches jaunes verticales, qui débordent un peu à l’horizontale sur le trottoir où se distorsionne l’ombre du client.

Luis suce les pattes de son crabe

Dans les ruelles obscures se promènent à hauteur d’homme des points rouges de cigarettes.

Luis marche, revêtu d’un ciré jaune. Ses sabots l’équilibrent sur le quai visqueux. Le flot noir

clapote, les bateaux se cognent. Il s’arrête. La mer suinte amicalement la mort, et le goût du lendemain.

Demain, il se lèvera à trois heures pour porter à leur bord des pêcheurs. On entendra le remue-ménage obscur des hommes, qui, dans leur bateau, se prépareront à partir. La lune se balancera comme un fanal entre les nuages. Des maquereaux phosphorescents comme l’écume dégagée par les hélices se tordront sur le pont. Le petit jour découvrira un peloton d’une vingtaine de canots immobiles, à l’affût du poisson.

Peut-être que demain, à une heure un peu tardive, une barque orange appareillera. Les amateurs bavards et chanteurs qui la rempliront ne ramèneront que des échantillons de ce genre de poissons

téléostéens marins, de taille moyenne ou très petite, à chair tendre et légère très estimée, de la famille des gadidés.

Luis, à pas lents, regagne sa cabane verte.

***

Béatrice Vergnaud

Perds pas ton temps

Il n’y a pas si longtemps, existait un commerce florissant : le magasin du temps. William, désireux de connaître ce type de lieu ou, du moins, ce qu’il en restait, suivit le panneau indiquant : Vente de temps. Il en avait entendu parler lors d’une émission intitulée : Les métiers de jadis. Il s’agissait d’un groupement de personnes ayant du temps à revendre et qui se relayaient pour recevoir les clients. Le journaliste demanda à madame Printemps, la responsable de la boutique, pourquoi ces personnes vendaient du temps, en quelle quantité, comment ils procédaient, et qui se portait acquéreur. Elle avait répondu que c’était variable, que les revendeurs se relayaient en fonction du temps dont ils disposaient et avait expliqué qu’ils pouvaient vendre une ou plusieurs heures, une journée ou plusieurs, régulièrement ou ponctuellement. Il y avait même un système d’abonnement, des prix de gros pour les nécessiteux, qui pouvaient être des hommes d’affaires, des pères ou des mères de famille nombreuse et toute personne manquant de temps, répétant sans cesse sans même réfléchir : « Désolé, je n’ai pas eu le temps… Si je trouve le temps… Quand j’aurai le temps… Même en cent ans, je n’aurai pas le temps… Le temps, le temps, le temps et rien d’autre… » Mais aussi des personnes à qui on a répété depuis l’enfance : « Perds pas ton temps ! ». Toutes ces personnes vivaient dans la hantise de perdre leur temps et de ne pas le retrouver ; alors, ils prenaient une heure de leur temps pour aller acquérir du temps supplémentaire, parce que le temps, c’est de l’argent. Il y avait même des enfants qui demandaient combien ils pouvaient avoir de temps de récré pour quelques euros. Les ados étaient plutôt vendeurs qu’acquéreurs. Madame Printemps m’assura que ce business était légal puisque tout ce qui n’est pas interdit est légal.

Un passage à la boutique Printemps était un bon investissement, une façon de mettre le temps à profit. Certains achetaient au détail, d’autres en vrac, d’autres par lots quand il y avait une promo. Du temps, ajouta la marchande, certains n’en n’avaient jamais assez alors des vendeurs étaient présents chaque jour comme les bouquinistes ou la vendeuse de fleurs devant le cimetière. Plus les revendeurs avaient de temps à revendre et plus ils s’enrichissaient : autant que les hommes d’affaires. Cependant, il y avait des périodes creuses où il y avait un peu moins de temps disponible alors les prix montaient et les revendeurs s’enrichissaient encore plus. Qui étaient-ils ? Des retraités, des malades alités, des personnes sans domicile qui trouvaient le temps long, des enfants qui s’ennuyaient, plus rarement, quelques poètes du dimanche qui n’avaient rien à faire les six autres jours, des procrastinateurs, des intermittents du spectacle, des sprinteurs… Alors, dans les maisons, on entendait parfois : « Chéri, tu penses à prendre le pain au retour et quatre heures de temps : il est en solde, en ce moment. » Tout cela se passait bien, dans la joie et la bonne humeur, jusqu’au jour où des ingénus, pour ne pas dire de jeunes couillons, ne trouvèrent pas mieux que de donner de leur temps libre.

Jean-Michel Maubert

Je suis un humain de compagnie

Troisième et dernière partie

Puis je redeviens un homme d’intérieur.

Ne pas sortir.

S’occuper du ménage.

Laver la vaisselle.

Faire des puzzles.

Dormir.

Être l’homme qui n’existe (réellement) que les jours de pluie.

Je fais partie d’une chorale locale. Bien que je n’aie pas beaucoup de technique, il semble que ma voix étonne les autres. Ma professeure au premier chef. Elle m’a demandé où j’ai appris à chanter et, quand je lui ai répondu que j’étais pur de tout apprentissage, sa bouche s’est tordu en une moue si dubitative que les bras m’en sont tombés.

J’ai un ami : Andreï. Peut-être mon seul ami véritable. C’est un homme énorme. Il a beaucoup de difficultés pour se déplacer. Il marche très lentement, se tient aux tables, aux murs. Il mène une vie solitaire. Dans les rues, quand il s’arrête un moment pour reprendre son souffle, il se met à parler aux chats qui traînent dans le coin. Je ne sais pas pourquoi mais les félins réagissent en se contorsionnant, en minaudant, en faisant des bonds bizarres, comme s’ils avaient affaire à un courant électrique ou à une flaque d’eau froide. Ils n’arrivent pas à s’enfuir. Difficile de savoir s’ils souffrent ou s’ils vivent une expérience mystique. Souvent même, ils ne peuvent s’empêcher de le suivre jusque chez lui. On dirait un aimant qui attire irrésistiblement des objets ferreux. Je n’aime pas trop ces bandes de chats qui traînent autour d’Andreï. Il n’aime pas qu’on le questionne là-dessus. On se retrouve régulièrement dans un café, ou chez lui, pour jouer aux échecs. Sa vie semble triste à beaucoup. Elle l’est sans doute par certains côtés. Personnellement, je n’en sais rien.

Hier après-midi, ma femme et moi avons brûlé le cadavre d’un chat. Il avait dû être renversé par une voiture. L’abdomen était entièrement dévoré – par des pies ou un renard. On voyait la colonne vertébrale reliant la tête et l’arrière-train. Il s’est retrouvé – on ne sait comment – au milieu de notre allée envahie de mauvaises herbes ; les mouches étaient déjà dessus.

Elle comme moi ressentions un mélange de dégoût et de pitié. On ne savait pas quoi faire. Le brûler semblait être la solution la plus saine. Mais c’est horrible à faire, aussi mort soit-il, et ça prend du temps. Les yeux éclatent vite à cause de la chaleur, mais les os, eux, résistent. Un incroyable malaise ne m’a pas quitté pendant la crémation. Et pour tout dire, on ne se sent pas très bien non plus après.

Comme je ne dormais pas cette nuit-là, j’ai imaginé une histoire.

Un couple, en voiture, tue accidentellement un chat. Ils vivent à la campagne. Un peu désemparés (ils sont sensibles) ils laissent pourtant l’animal sur le bord de la route. Problème : peu de temps après, ils trouvent le cadavre de l’animal à demi-dévoré dans leur jardin. Ils décident de le brûler (comme nous). En même temps cela les dégoûte. Ils le font tout de même. La nuit qui suit, des rêves les assaillent. L’homme et la femme vivent en songe à peu près la même chose. Quelque temps plus tard, arrive l’hiver. Ils remarquent alors des chats dans les arbres dénudés qui bordent la maison. Il leur semble sans cesse apercevoir des ombres, des mouvements furtifs ; il y a des bruits bizarres, difficilement identifiables. Le comportement de l’homme se dérègle. Il s’imagine ou rêve qu’il chasse tous les chats des environs et passe son temps à les brûler – hormis son travail, cela devient sa seule activité ; ou alors il rêve qu’il les tue et les enterre dans son jardin, parsemant celui-ci de centaines d’ossements de félins. Une vraie ordure, ce type.

Pendant des mois et des mois, qui s’entassent comme un tas de bois, branche après branche, je me suis tu, parlant le moins possible. Agissant, mangeant (peu), dormant, buvant (de l’eau surtout), écrivant des cartes postales, etc. – tout cela dans un état de stupeur. N’avoir rien à dire, à penser. Le dégoût de dire et de penser. Ne sentir que la vie – mûrir dans cette stupeur, cet abrutissement ; et la nuit, la peur vague de je ne sais quoi.

Mais aussi, pendant cette période, la redécouverte de l’intelligence du geste, le profond plaisir de découper, scier, clouer, poncer (je fabrique des cercueils). Ne rien savourer d’autre. A part le sommeil. Se sentir comme une page blanche au dedans – un ver de terre coulant sur la terre avec une belle viscosité (le sol craquelé par endroit, petites torsions régulières, ramper, rien de plus plaisant même si cela se fait difficilement sous le dur soleil d’hiver).

Les mots, les pensées se décomposent dans ma bouche comme des champignons secs – poussière, effritements sans nombre de ce qui stagnait dans cette vase mentale qui croupit au sein de notre caverne d’os, notre pauvre crâne d’hominidé. Proposition : devenir, insensiblement, absolument muet – comme un arbre humain sans langage.

J’ai toujours eu une attirance pour les femmes que le regard commun tend à qualifier de laides. Pas des filles trop déformées ou défigurées (avec lesquelles c’est encore autre chose…), mais celles qui sont affectées d’une légère laideur et qui spontanément cherchent à fuir plutôt qu’à solliciter les regards des hommes ou des autres femmes. Quand un visage ayant un certain charme à mes yeux se trouve en même temps alourdi par une sorte de gravité flasque, un peu informe, voire maladive, alors il devient pour moi comme une lumière attirant un papillon de nuit. Mon esprit les photographie – et le soir pour m’endormir je repense à ces femmes, à leurs visages et à leur silhouettes, nimbées le plus souvent d’une douce lumière de néon de supermarché.

C’est étrange pour moi de rêver.

Dans un de mes songes, ma femme me poursuivait dans une vaste maison labyrinthique, constituée presque exclusivement de couloirs ; hormis une pièce au dernier étage, apparemment son repère, où tout était noir (les murs, les objets, le sol), si bien que je n’y distinguais rien (j’y suis entré par inadvertance (en fuyant): un piège à lumière où la moindre lueur se trouvait absorbée, comme évaporée l’instant d’après). Des fragments de films muets (?) parasitent ma course dans la maison. Mon malaise est si profond. Je ne sais pas ce que je fais là. Parfois je me tiens immobile. Il n’y a pas de raccord sensé entre chaque moment. Quand je parviens à sortir par un escalier qui mène dehors, dans un jardin sauvage, je m’aperçois que le clone onirique de ma femme me poursuit toujours et est en fait bien trop véloce pour moi ; je me retourne un instant, ralentissant ainsi ma course, pour m’apercevoir avec un mélange de stupeur et de résignation que je suis à sa merci. Ses mains sont tendues en avant vers ma poitrine, mais ce ne sont pas vraiment des mains, plutôt des griffes de félin – et d’ailleurs son visage semble avoir quelque chose du chat ; mais quand elle fond sur moi, je me réveille…

S’enfoncer dans l’ennui. Immobile à écouter les craquements d’un radiateur qui se dilate. Assis sur une chaise de bois jaune, les paumes des mains abandonnées sur une table petite et laide, face à la fenêtre. Le ciel blanc – bleu pâle ; la lumière grise partout, comme un soir qui n’arrêterait pas de tomber, tellement lentement qu’on se sent vaguement paniqué. Petites maisons, palpitantes de lumière, bordant les bois ; dans l’ombre rampante, je perçois encore l’à peine discernable scintillement d’une étendue d’eau (cette masse liquide qui semble croupir, moisir doucement à la façon d’un champignon dans une vieille armoire).

J’aime la musique. Beaucoup. C’est à la fois proche et lointain.

Je chante et j’écoute.

Uniquement la musique que l’on dit sacrée. Je ne sais pas vraiment pourquoi.

Comment dire ?

Peut-être qu’au fond on sent que ce n’est pas tout à fait d’ici, tous ces sons. Ça éveille en moi quelque chose.

Le sens du lointain, je dirais. Et que ça surgisse dans ce qui est le plus proche – un visage, une voix – c’est terriblement troublant. Presque effroyable. Beau souvent. Comme une nuit soudaine. Tout peut arriver.

J’aime ce lointain-là.

Le lointain, c’est bien.

Mais ce n’est pas toujours évident. C’est comme ma femme quand elle se tait et fait sa muette sans que je comprenne pourquoi. Une telle chose peut durer des jours. Des jours et des jours. Puis, au bout d’un certain temps, c’est comme si elle se réveillait de quelque chose, retournait vers nous, vers les chats et les lapins, les quelques oiseaux d’ici, les arbres, les visages des voisins, les nuages trop bas, et vers moi parmi tout ça. J’ai alors vraiment l’impression qu’elle revient d’une sorte de voyage, qu’elle était au seuil de quelque chose.

Mais je n’ose pas lui demander ce qui s’est passé.

Comme on voit, aimer le lointain ce n’est pas toujours facile.

C’est pourquoi on peut dire que j’aime le proche aussi.

Mais, de fait, ma compagne est pour moi proche et lointaine, comme une mélodie, une série d’harmonies, un chant profond ou quelque chose de plus indicible encore. Je veux dire qu’elle me fait l’effet d’un souffle musical, à peine humain, qui se love en moi – comme le ver qui cheminera au plus intime de nos chairs mortes – et me traverse – et qui cependant, en même temps, toujours, m’échappe. Totalement. D’ailleurs, ce que j’aime le plus me fait souvent l’effet d’une lame de couteau qui blesse et tranche au dedans d’obscures, et pourtant sensibles, fibres (?).

Rien d’autre à dire.

J’attire les mouches, c’est certain. J’ai beau les chasser d’une main rageuse ou en remuant convulsivement la partie du corps qu’elles viennent inopportunément visiter, toujours elles reviennent, s’acharnent sur ma pauvre viande. L’éternel retour de ces micro-charognards m’oblige ainsi à des chorégraphies pour le moins saugrenues. En même temps, si je m’immobilise, je prends le risque d’être recouvert par ces sombres demoiselles de compagnies, comme ces monstrueux papiers tue-mouche que l’on suspend dans les cuisines. Les hominidés savants n’ont aucune pitié.

Des songes vraiment bizarres déferlent en moi. Celui de cette nuit est encore tout frais dans ma mémoire.

J’étais perdu, désorienté, au sein d’une vaste plaine d’herbe vert tendre – mon principal problème venant d’un troupeau de rhinocéros à l’attention duquel j’essayais d’échapper (apparemment sans succès) ; ils étaient munis d’une corne effilée qui me parut terriblement pointue, mortelle ; ils semblaient tirer à eux l’espace lui-même (comme une simple couverture ou un simple tissu) tant leur masse corporelle les rendait à la fois majestueux, hypnotiques, effrayants. Cherchant un abri j’avais repéré un arbre blanc, très haut, dénudé, mais pourvu de suffisamment de branches pour que l’escalade en soit possible. Hormis cet unique havre végétal, l’horizon était désespérément nu et vide, d’une platitude écrasante. Il me sembla un instant que la troupe de mastodontes s’était éloignée je ne sais où, bien qu’il me semblât dans le même temps (de façon paradoxale) sentir sa présence menaçante tout près de moi. Me précipitant vers l’arbre, je m’aperçus qu’un des rhinocéros m’avait repéré et entamait une poursuite, gagnant à chaque instant – d’une façon incroyable – de la vitesse. Paniqué, je sentais déjà cette véritable armure de chair vivante fondre sur moi, anticipant l’inéluctable empalement de ma maigre carcasse et le concassage de mes os, muscles, organes et autres – il n’y avait aucune pitié à attendre de la part du sublime et antique herbivore (!). Secoué par cette vision, je me concentrai hypnotiquement sur ma cible, dépensai une énergie folle (nerveuse et musculaire) pour la rejoindre, l’atteignis enfin et grimpai frénétiquement le long du tronc de l’impassible végétal, tandis que mon poursuivant arrivait à proximité (je le sentais sans le voir véritablement, devinant sa danse furieuse autour de mon perchoir solitaire). Bientôt ses congénères le rejoignirent, augmentant ainsi considérablement la possibilité de ma fin prochaine.

Je me suis réveillé au moment où, sous leurs coups de boutoir l’arbre s’étant affaissé, je me trouvais à terre, dans la poussière, déjà à demi piétiné, le corps tout ensanglanté, attendant au-delà de tout effroi l’ultime estocade – ma conscience s’écoulant sans retour, comme mon sang, hors de moi.

Quelqu’un m’a encore parlé de la jeune femme. J’ai bon espoir.

Un autre rêve a surgi dans mon esprit, un matin, alors que je venais de me rendormir. Dans ce songe se manifeste – c’est pour le moins inhabituel – une femme-vitre dont le visage n’apparaît (dans le verre) qu’avec les irisations de la lumière naturelle, la pluie qui rend le matériau translucide ou le jeu des lueurs des réverbères. Sa transparence coutumière la rend plus mystérieuse et secrète que tout geste de dissimulation – que dire d’un être prisonnier de cet étrange espace, qui est peut être son ultime texture ?

Et dans mon rêve je rêve de la rejoindre.

Je pense toujours ce qu’il m’aurait fallu penser après coup. Toujours à contre-temps. Dans l’après certaines choses deviennent pour moi lumineuses. Les meilleurs jours, je me sens alors, pour quelques minutes, bienveillant et tranquille, mon corps devient plus léger, le pied est plus mobile. Mais cela ne dure pas. Peu après, tout retombe et je sens à nouveau le sombre magma psycho-organique remonter de je ne sais où en moi – c’est comme une mauvaise odeur, écœurante, qui envahit l’esprit, le corps, le paysage et rend tout irrespirable.

Difficile de s’arracher à cette pesanteur interne – tirant vers le bas chacune de mes fibres (comme ces vêtements gorgés d’eau). Alors chaque instant devient difficile.

Je l’ai retrouvée. Enfin ! Je lui proposerai de venir vivre chez nous. Ce n’est pas très grand mais on peut faire de la place. L’espace est toujours plus vaste que ce que l’on croit. Ma femme ne sera pas contre. J’en suis presque certain.

Ma bicyclette et moi dessus filant par les chemins sous le ciel couleur mine de plomb. Vent froid cinglant le visage.

Je m’approchais du lieu qu’on m’avait indiqué. De vastes champs à l’abandon. Une maison en ruine. Les bois tout autour. Chiendent et chardons proliférants, et partout des ronces en auréoles, entourant la maison.

A l’intérieur, petites pièces sombres encombrées. Des araignées sur les murs en quantité. De la vermine. Des museaux craintifs de souris ici et là.

Sur un pauvre feu, la carcasse, me semble-t-il, de ce qui avait dû être des endives, à demi-cuites à présent.

La jeune femme, près du maigre brasier, avait dû m’entendre approcher, mais elle ne dit rien. Elle me regarda juste ; et je ne pouvais que lui rendre son regard, y séjourner de longues minutes.

Je lui ai proposé de venir vivre avec nous. Ma femme l’accueillera avec cette douceur sobre qui la caractérise. La jeune femme est demeurée muette. Elle sourit pourtant. Nous pourrions former, dans cette maison, une étrange petite compagnie. On verra. Il me faut dormir à présent. La campagne est brumeuse, ce soir.

Jean-Michel Maubert

Je suis un humain de compagnie

Ce texte fait l’objet d’une publication en trois temps.

Deuxième partie

Dans un jardin abandonné une poignée de marguerites rouge écarlate, comme venues d’une autre planète.

On m’a indiqué des gens qui semblent savoir des choses sur la jeune femme du supermarché.

Tout cela m’inquiète, me tourmente. Pendant des jours.

Il me faut la retrouver. Et pour cela, il faut être patient et méthodique.

Ma première fiancée m’avait quitté en me disant : tu n’es qu’un sombre idiot. De même, lorsque je travaillais dans un magasin et qu’on m’a mis à la porte, c’est je crois pour un motif semblable.

Il semble que je ne comprends pas ce que tout le monde comprend – tout le monde : je veux dire un certain ensemble de personnes, leur nombre reste mystérieux. Toujours quelque chose m’échappe, aussi concentré ou éveillé que je sois. Par ailleurs, je ne suis jamais très sûr de ce que les gens veulent dire – réellement : ce qu’ils projettent de leurs sensations, humeurs, calculs, réticences, pensées, dans ce qu’ils disent. Certains mots sont comme des cailloux au fond de l’eau, je m’absorbe tout entier dans leur contemplation au lieu de m’accorder à l’écoulement des paroles – ce n’est pas une très bonne image mais je n’ai que cela sous la main. Comprendre ne m’est pas facile, c’est un fait. Et cela me tourmente, me laisse intranquille – comme un paysage à l’approche de l’orage – d’un orage perpétuellement différé. L’étrange impression demeure en moi que ma conscience n’est qu’un amas cotonneux (ou : un défilé perpétuel de nuages sales dans un ciel sans lumière) ; elle n’adhère pas vraiment à ce corps, à cette masse agglutinée de muscles, d’os, d’organes, de lymphe, de sang, comme si elle était hantée d’un sommeil profond, innommable, présent depuis toujours, rongeant la pauvre vie qui m’est échue, m’aspirant dans une torturante et sournoise, imperceptible, impersonnelle spirale (autour, il n’y a que des spirales : une mouche tournant dans un verre de bière – l’eau moussue et grasse de la vaisselle, chargée de limon alimentaire, tournant quelques instants dans le siphon de l’évier – le ciment tournant dans la bétonneuse – des pensées tournant dans ma tête – le lait tournant dans la centrifugeuse). C’est cette demi-vie qui est étrange, je n’y comprends rien. Je ne pourrais jamais me reposer assez, je sens que cela ne sert à rien, l’obscur engourdissement est plus profond, plus enfoui, sa mécanique si implacable est au cœur de ce que certains appellent encore bizarrement l’âme.

Mettons.

Ma femme a je crois une forme de compassion pour moi. Mon idiotie ne la rebute pas. C’est étrange si on y pense.

Pour elle je ressens une obscure passion. C’est à la fois calme et tumultueux, comme la mer. Ça n’a pas besoin de beaucoup de paroles. Mais, à travers sa présence, je respire. Je sens que (même maigre et mal employée) mon énergie vitale et le désir de demeurer ici-bas dépendent d’elle, de sa proximité ou de son éloignement, de son silence, du timbre de sa voix, du fait qu’elle marche, tourne la tête vers moi, sourit parfois, soit assise ou allongée dans l’herbe – et tant d’autres choses infimes. Même la nuit, ma main cherche à l’effleurer. Sans elle, je sens que rien ne tiendrait bon en moi, je partirais en poussière ou je m’écoulerais, je retournerais à la stupeur végétale de ma vie telle qu’elle était avant elle – avant qu’elle ne pose délicatement sa tête sur mon épaule.

Un calme tumulte je dirais, finalement.

Herbes grêles secouées par la brise froide. Je suis dedans. La vitre est mon séjour dans cette lumière d’ardoise.

Enfin, la pluie arrive.

Pourtant, rien ne peut me sauver réellement. J’ai perdu pied depuis trop longtemps sans doute. Effondré en dedans, comme un vieux mur. Souvent, pas de ressort. Reste seulement le vague écho d’une vivacité ancienne rongée par l’acide des heures et des jours. Englué dans la répétition du morne. Le vertige pourtant devant cet amoindrissement.

Souvent besoin d’air. Il me faut sortir.

La nuit donc, je rôde dans la campagne ou aux abord des villes. Je ne suis pas seul. La nuit est peuplée. Je rencontre souvent un homme à la voix un peu étrange (son accent je ne parviens pas à l’identifier) dont je ne vois jamais vraiment le visage. Nous marchons dans la nuit. C’est comme une autre vie.

Je continue à collecter des informations à propos de la jeune femme de l’hypermarché. Certaines langues se délient. Bien des gens vivent ici dans des maisons abandonnées, délabrées, insalubres – tant que personne ne vient, pour une raison ou pour une autre, les jeter dehors.

Je me sens terriblement maladroit. Je ne suis pas un enquêteur efficace. Pourtant ça avance un peu. Je sais qu’elle s’appelle Marie.

Ma petite table de bois. Face à la fenêtre. Manger un peu de pain sec. Un verre d’eau bien fraîche. De petites araignées stagnent sur la vitre. La lumière ne les tourmente pas encore.

Traverser les jours comme on traverse des murs.

Gris doré des paupières. L’ampoule –– illuminant un coin de nuit. Le terrain vague où passent d’étranges formes.

Ma femme. Le lit –– elle, dormant comme une ombre calme.

Des tulipes, bordées de ciel bleu.

L’œil rouge sang d’un lapin blanc comme du blanc d’œuf. Une guêpe sur un pare-brise, balayée d’un coup d’essuie-glace. Le jaune brûlant d’un champ de tournesols. De la poussière, plaquée sur les lèvres –– et le visage tout entier, les mains, et sur les murs les vitres : l’œuvre d’un vent continu. Le frémissement des hautes herbes. Une maison abandonnée.

Le sommeil d’une souris minuscule au creux de ta main.

Les couleurs feutrées de la chambre .

La lumière douce des objets.

L’ombre, quasi liquide.

Ma tête comme du coton noir.

Mes rides. Mes mains sèches.

Le souvenir d’un vautour dans un lavabo.

L’alcool. Le lit défait. La peau nue de ma femme, comme un rivage oublié. La ligne de tes vertèbres.

Une pomme découpée dans une assiette. La fenêtre entrouverte. L’odeur fraîche des champs.

Les eaux bleues noires.

Des museaux suintent au creux de la nuit. La forêt.

L’ombre maigre de ton corps.

La digue –– semblable à un signe oublié. La mer grise. Le clignotement des balises.

L’œil de cyclope du phare.

De vagues lueurs.

La lampe asphyxiée.

La poussière sur les vitres.

Les petits corps inertes des insectes. Des coquilles molles. Amis cloportes, je pense à vous.

Au sein de la nuit rongeuse, l’effacement des visages, des mains – des champs, des maisons et de leurs habitants, prisonniers du sommeil comme ces personnages de plastique dans leur bulle de verre neigeuse.

Ta main sur la table.

Nue. Immobile.

Délaissée.

L’aube. Le lait figé d’un clair matin.

L’orge, les blés.

Déjà le jour et son odeur de bête chaude.

Le silence des visages.

Une carafe, embuée de lumière.

Dans l’après-midi, l’estuaire, sa forme utérine soulignée d’ombre.

Des chiens se coursant sur la rive.

Le vol d’un essaim de guêpes.

Dans une crique, des mouettes avançant à pas menus sur le sable.

La lumière calme, éblouissante, du soir.

Un arbre, tel un cierge se dépouillant de ses oripeaux de cire.

Ces moments intermédiaires. Je ne cesse de les méditer.

Ciel filandreux. L’herbe tout autour de la maison. Fouillis. Entrelacs. Gravats, bicyclettes rouillées. Arbres décharnés – tous malades – et ces grouillements divers : vers, chenilles, mille-pattes, limaces, taupes, boue presque vivante (animée de l’intérieur par je ne sais quoi), araignées noires sur les murs (comme des traînées d’encre de chine). Puis, champs de maïs, renards furtifs. Parfois j’aperçois un lièvre chenu vibrant immobile (un instant) dans la brume froide de cet interminable matin.

L’impression vague de revivre plusieurs fois le même jour.

Mais ce n’est pas si simple.

Car, au fond, ma vie m’effraie – pas celle des gestes quotidiens, où on manipule des objets, plie des vêtements, touche le pelage d’un chien, ouvre la bouche pour parler, non, je veux parler de ce qui se passe entre tout ça, dans les moments intermédiaires, entre deux mouvements ou deux séquences de gestes ; là, pour moi, quelque chose échappe, je ne sais pas trop quoi, mais ma confiance s’évapore.

Moi, dont la vie onirique se trouve singulièrement raréfiée, j’ai, semble-t-il, rêvé cette nuit que le monde était envahi par des robots habillés en bleu. Rien de plus.

Je suis seulement là, le soir, au milieu de l’air vibrant d’une douce fraîcheur, habité d’une grouillante vie animale – apparemment calme pourtant.

Les arbres au loin. La vapeur estompée des lointains, comme absorbés dans un ondoiement blanchâtre. Confusion des formes. Cris d’oiseaux. Piaillements. Verts tendres et plus profonds des alentours. Superpositions de nuances de vert – de jaune. Un cri de coq perdu dans le lointain. Puis celui d’un coucou – sonore, clair. Des corneilles comme des tâches d’encre noire sur ce ciel-buvard blanc-bleu refroidi ; leur cri si grinçant, d’une pure noirceur sonore, constamment sinistre. L’humidité ; l’air se rafraîchissant ; une brise passagère ; ondulations froides. Un rouge-gorge délicatement posé sur une barrière de bois. Des pigeons sur les fils électriques. Un énorme bourdon velu errant dans l’herbe, voletant lourdement autour de petites fleurs jaunes. Le beuglement profond d’une vache, comme un bloc sonore surgissant de la profondeur des champs (ouvrant l’espace, le déchirant presque). Des grives empêtrées dans les fines branches d’un arbuste. Des mouches sur les vitres. Des tout petits lapins apparaissant furtivement dans l’herbe fraîche. Et au loin, sous les arbres, glissant déjà dans l’ombre (mon regard l’a à peine effleuré), la silhouette hâve d’un renard.

[…]

**

Jean-Michel Maubert

Je suis un humain de compagnie

Ce texte fait l’objet d’une publication en trois temps.

Première partie

« Je n’étais pas dans mon assiette. Elle est profonde mon

assiette, une assiette à soupe, et il est rare que je n’y

soit pas. C’est pourquoi je le signale. »

« Bon. Maintenant qu’on sait où l’on va, allons-y. Il est

si bon de savoir où l’on va, dans les premiers temps.

Ça vous enlève presque l’envie d’y aller. »

– Molloy –

« Non non, simplement la misère mentale, le nom me

reviendra dans la nuit. »

– Tous ceux qui tombent –

Samuel Beckett

Une araignée progresse prudemment sur le plâtre blanc du mur.

Encore l’éternel ballet mécanique de l’arachnide errante, fidèle à elle-même, belle en un sens, mais trop lente malgré ses pointes inopinées de vitesse, je trouve.

Dissimulée, à présent.

Deux pattes sont un peu trop visibles.

J’ai une technique avec des bouteilles en plastiques coupées en deux. Il faut juste être patient. J’ai tout l’après-midi. Quand l’araignée a daigné sortir de sa cachette je m’arrange pour qu’elle tombe dans le fond de la bouteille. Je vais ensuite tranquillement la remettre dans un buisson ou dans le garage s’il fait trop froid. Cette fois-ci, je la dépose au pied d’un arbre.

J’aime les algues.

Des lamelles. Reposant dans leur piscine d’huile.

Une grande assiette blanche bordée d’un liseré bleu. Je dois manger ce fouillis mariné (pour me nourrir). Je vais donc les avaler. Dans une poignée d’instants.

Voilà, c’est fait.

C’est fait, mais il me faut dire que je me sens solidaire de ces créatures – et de bien d’autres (comme les loutres, par exemple, mais ça n’a rien à voir).

Ces algues, bien sûr, elles sont écrasées, broyées, mâchées consciencieusement pour certaines et finalement dissoutes, réduites à l’état de pur souvenir – n’empêche, je me sens solidaire.

La solidarité instinctive des vaincus, peut-être. Sûrement, oui.

Je suis assis dans un fauteuil. Ma femme s’approche, pose sa main sur ma tête. Va-t-elle esquisser un mouvement?

Non, finalement non.

J’attends. Quoi encore ?

J’attends.

La main reste immobile un bon moment, puis se retire.

Le plus difficile pour moi a été de découvrir que j’étais un minable pur. Un pur, oui.

J’ai eu du mal à m’y habituer.

Plus encore : ça m’a été difficile de le comprendre – je veux dire : réellement, le comprendre, saisir l’idée à même les gestes et pensées du quotidien.

Car mon esprit est lent. Très, très lent. D’une lenteur de jour gris interminable.

Donc, ce fut une sorte de révélation – progressive, disons. Ma femme m’a aidé à y voir clair, à sa manière.

L’onde de choc s’est fait sentir durant des années. Jusqu’à aujourd’hui sans doute.

Mais on se fait à tout finalement. C’est ça le plus étonnant – cette sorte de jouissance froide et fade devant l’irrémédiable constat.

En fait, il n’est pas si facile que cela d’être soi.

A la réflexion, j’ai toujours eu du mal, au fond, à savoir de quoi il retournait. Je ne comprends même pas exactement ce que cela veut dire. Celui que je rencontre dans mes pensées quand je me tourne vers l’intérieur n’est jamais exactement celui que je croyais rencontrer et j’avoue que ça m’a toujours un peu, voire beaucoup, déçu.

Pour oublier, s’il ne pleut pas des cordes (en fait ça n’a aucune importance), je fais un tour de vélo. Le pâté de maison peut suffire, mais, si le moral est au plus bas, je m’aventure alors sur la route, ce qui est toujours source d’émotions, étant donné les bolides qui ne manquent jamais de me frôler, à ma plus grande joie. Le mieux pourtant est de pouvoir bifurquer sur un chemin de campagne, si bien sûr aucun molosse égaré ne se met en tête de me courser au-delà du raisonnable.

Je dors très peu.

Ma femme, elle, dort comme une pierre. On l’entend à peine respirer.

Son visage a une douceur angélique, quasi divine, qui disparaît au réveil…

Le plus souvent, je sors dans la rue faire un tour. Presque toutes les nuits.

Je fais mon jogging.

Il y a toujours un chien quelque part qui explore une poubelle.

J’ai inventé un jeu. Mais il ne faut pas trop en parler. Les voisins pourraient se plaindre.

Parfois je fais un peu de jardin, quand la lune est pleine surtout. J’observe les vers de terre, les limaces – des renards passent le long des champs. Il y a aussi des chevreuils.

J’ai exercé quelques temps le métier de cantonnier. Ce furent mes meilleures années, en termes d’activité professionnelle.

Puis je me suis retrouvé manœuvre pour une boîte vendant des matériaux de construction.

J’ai aussi exercé mes talents dans un supermarché, au rayon épicerie salée.

Maintenant je suis au chômage.

A la base, je voulais être infirmier; mais on n’a pas voulu de moi dans ce domaine. Je regarde souvent le film A tombeau ouvert. Ça me console de presque tout.

Nager. Une grande affaire. Chez certains, il y a un problème de température. Un défaut de constitution, une faiblesse métabolique entrent sans aucun doute en jeu. Dans la résistance au froid, je veux dire.

Pour ma part, quand l’eau n’est qu’un horizon lointain, je me sens assez semblable à un fruit déshydraté. Un peu chétif, un peu sec, amoindri en tout cas. Puis viennent les mois où je me sens prêt. Je recherche alors des lieux plutôt déserts. Il me faut de l’espace, du vide. C’est pour moi un moment d’ascèse – loin des jeux, des cris, des éclaboussements trop humains.

Une mer bien froide, gris-vert, pas trop agitée, a ma préférence. Alors le fruit déshydraté revient à la vie. Lentement. Il me faut un temps d’accommodation. Quelques exercices nautiques et les muscles reprennent peu à peu leur fermeté et leur souplesse originelles, la mécanique des bras, des épaules, des jambes se dérouille. Je peux alors filer dans l’onde opaque comme un jouet dont on aurait remonté le système d’engrenages à bloc. Crawl est le nom de ma religion. Tout est dans la respiration et la coordination des mouvements. Le début est laborieux. Oh Thalès, cruel Thalès de Millet ! Le corps se bat pour ainsi dire avec l’élément aqueux. Il n’y est pas encore tout à fait accordé. C’est un problème de rythme. Très important, le rythme. Avec de la persévérance et du calme, il finit pourtant par venir. Quand la symbiose se fait entre l’organique et l’environnement aquatique, alors le corps que je suis semble simplement glisser à la surface de l’eau comme une vague parmi les autres vagues. De fait, il y a bien à un certain moment une sensation d’effort, mais le mieux c’est lorsqu’on franchit justement le seuil de celui-ci. Il me semble alors que le temps se ralentit et qu’étrangement la lenteur que je savoure dans le déroulement et l’enchaînement de mes gestes est la source d’une stupéfiante vitesse. Quelques poissons me frôlent – et il est clair à mon esprit que parfois je suis à un cheveu de pouvoir les regarder dans les yeux.

Paradoxalement, mon autre source d’extase est une mer déchaînée (toujours froide), hurlante d’écume, prête à vous broyer les os, à vous concasser comme une benne à ordure. Je n’y verrais pas d’inconvénient d’ailleurs. C’est assez semblable à un combat de boxe. Sans doute y a-t-il une forme de démence des deux côtés. Chez moi, une rage, un effroi qui ne trouvent pas vraiment d’exutoire dans le rythme ordinaire des jours. Du côté de l’élément liquide, je ne sais pas. Mais la démesure est là. J’exulte donc devant l’effroi du paysage lui-même. Les collines autour, noires, compactes, assaillies par les flots glacés, le ciel plombé, l’atmosphère brumeuse et incertaine. Des mouettes, seules spectatrices, semblent ricaner, à l’abri, de mon insupportable forfanterie. Mais on ne se refait pas. Ma pauvre joie est à ce prix.

Un chien pouilleux semble s’être attaché à moi dans le quartier. La pitié animale n’a pas de mesure, dirait-on.

Quand je m’occupe de mon potager – quelques légumes malingres – il s’approche inexorablement d’une patte méditative et vient s’accroupir à quelques pas de moi. Il me fixe pendant des heures. Au bout d’un certain temps, il semble hocher de la tête, le museau humide. Puis, il s’en retourne.

Quand j’étais enfant, ma mère avait inventé, pour me punir, un supplice à mon intention : elle mettait des cailloux dans mes chaussures, me les laçait fermement et m’obligeait à marcher de longues minutes jusqu’à ce que les larmes me viennent. Idiot ! me lançait-elle alors.

J’ai mis au point un exercice d’ennui. Imparable.

C’est un secret.

C’est cela que je ressens je crois : un horrible et profond chagrin. Je ne suis pas certain que ces mots conviennent mais je n’en ai pas d’autres à disposition.

Je viens de faire des courses à l’hypermarché du coin. Je ressortais avec mon petit sac garni de quelques victuailles pour la semaine. Et là, je l’ai aperçue. A peine visible dans la pénombre de la fin d’après-midi, comme si elle avait honte de simplement être là. Un visage encore jeune, mais creusé. Quelque chose comme de l’effroi émanait d’elle, je crois. Mal habillée, et ce voile de tristesse dans le regard, je l’ai déjà rencontré, je ne sais où, mais ça sent la nuit, la pauvreté, l’abandon. Sur un carton qu’elle tenait devant elle, la tête basse, quelques mots expliquaient sa situation. Ils sont gravés dans mon esprit. Je me les répète encore. La plupart des gens passaient comme s’il n’y avait rien de particulier. Je suis aussi passé devant elle. Mais je n’ai pas pu aller très loin. Je sentais que ma gorge se serrait comme un linge humide que l’on tord. J’ai fait demi-tour et je lui ai donné mon sac. Elle a un peu souri. J’étais gêné, je ne me suis pas attardé. Puis je suis rentré. Et c’est là que je me suis mis à pleurer sans pouvoir m’arrêter.

J’y suis retourné. La jeune femme n’était plus là. J’espère pourtant pouvoir retrouver sa trace.

Journée migraineuse – distendue et alourdie par la fatigue du mauvais sommeil.

Ce soir, j’ai expulsé au dehors deux grosses araignées : une qui remontait le long de la cheminée et l’autre à l’étage, près de la chambre. Cela inquiète ma femme : elle en a très peur. Une angoisse, un frisson de dégoût horrifié la traverse à la seule vue de l’animal (une telle sensation m’est inconnue). Elle m’affirme que rien qu’à en saisir une, soudain, du coin de l’œil, dans un angle mal famé de son champ de vision, elle sent presque comme un contact comme si la bête la touchait vraiment, entrait en relation avec elle de façon intime – quelque chose de la substance de l’araignée lui semble alors proliférer sur sa peau, des éclats de peur la parcourent de la tête aux pieds. Véloce ou immobile, l’animal arachnéen a quelque chose (pour ma compagne) du fantôme, attendant nuit et fraîcheur pour ses dévorations spectrales – elle est de l’ordre de l’apparition, du surgissement incongru : un recoin quelconque, le dessous d’un meuble, un tiroir pourtant bien fermé (croit-on) : la condition de cet apparaître subit étant une progression laborieuse dans l’ombre, comme une mauvaise pensée.

A ce propos, il m’est arrivé d’imaginer à partir de cette obsession apeurée pour les araignées une histoire paranoïaque dans laquelle un mari terrifie sa femme à l’aide d’une (ou de plusieurs) petites/moyennes araignées qu’il domestique en secret. Son épouse en a une sainte horreur, n’ose même pas les écraser, tant la simple vision de l’animal la tétanise. Lui, construit, renforce, fait monter en puissance (peu à peu) cette insidieuse hantise. Il exacerbe l’aspect maladif de la situation, de façon quotidienne, en confrontant sa femme à des situations qu’elle ne peut dominer et qu’elle aurait voulu par-dessus tout éviter. En travaillant ainsi la peur entêtante de sa compagne, il la pousse au bord du suicide (un demi-accident…). Pas d’autre motif psychologique qu’une haine maladive, le désir de détruire à petit feu, l’arme du crime étant en elle-même innocente.

Tout ceci n’est pas très rassurant. Je vais aller jardiner. C’est une activité plus tranquille. Mon soutien psychologique canin m’attend sûrement.

Regardons ce qu’il y a dans ce miroir. Ma tête au premier plan. Bon. Derrière, une fenêtre et des rideaux. Une mouche qui s’approche de la surface froide et lisse, dessine une double parabole puis se pose sur son reflet – longtemps, ainsi, elle reste collée à son double ; et elle chemine un bon moment comme un étonnant petit narcisse drosophile.

Quand je reviens à ma tête, je me dis : tu es cette larve amère, mal rasée, posée à cet endroit dans l’espace.

C’est étrange.

[…]

(A suivre)

***

Jean-Jacques Brouard

La fuite dans les idées

Dans la lumière noire du songe nocturne, plongé dans les grands méandres bleus et jaunes du fleuve de l’aventure, il s’adonnait à des fantasmes outranciers sans jamais se soucier du qu’en-pensera-t-on.

Grand ami de son chat, un fin matou aussi noir que la suie des cheminées du diable, luisant comme l’anthracite, furtif comme la pluie traversière des grandes îles de l’ouest, il côtoyait les félins du rêve dans leurs escapades ténébreuses.