Il y a bien longtemps, j’ai connu un homme – qu’on peut ici nommer Georg K. – qui pensait le plus sincèrement du monde être le frère présumé mort – selon ses dires – de Franz Kafka. Il observait l’écrivain de loin, scrutait ses allées et venues, spéculait quotidiennement sur ses faits et gestes (notant dans un cahier sa façon de traverser une rue, de soulever son chapeau lorsqu’il croisait l’une de ses connaissances ; il faisait également des croquis quand il ne parvenait pas à mettre en mots ce qu’il observait), pensant mener avec méthode et discrétion une filature qui, à terme, pensait-il, confirmerait sa relation de parenté avec l’écrivain pragois. Il se vivait à la façon d’un double, d’un enfant perdu dans le temps, privé de ce qui aurait dû être sa véritable existence – luttant pied à pied contre l’image d’un passé brouillé, rendu illisible par des circonstances singulièrement retorses. J’ai retrouvé dans un de mes carnets des notes liées à cette histoire. Je les livre telles quelles.

La vie de Georg est à ses propres yeux profondément lacunaire. La certitude que Franz Kafka est son frère hante ses jours et ses nuits. Chaque minute de son existence est empoisonnée par cette certitude. Il le suit de loin en loin dans les rues de Prague, entre à sa suite dans des cafés, assiste à des spectacles de théâtre yiddish et tente de déchiffrer les émotions qu’il pense voir passer sur le visage de Franz. Il se dit parfois que, malgré toutes les précautions qu’il prend, Franz doit parfaitement savoir qu’il le suit et se nourrit de ses gestes, rires et mouvements de sa haute silhouette – telle une ombre seconde ou un petit animal furtif. Il lit avec avidité les quelques textes de Kafka qui ont été publiés. Il pense que le trouble morbide, l’angoisse (comme si l’intérieur de son crâne et sa minuscule chambre étaient repeints en noir), le rire intérieur froid – mêlé d’une étrange panique –, qui s’emparent de lui lorsqu’il lit l’histoire de Grégoire Samsa, sont des signes que tout cela à avoir avec lui. Il se dit : l’insecte, l’homme-insecte, incarne ce que je suis. Je provoque malgré moi répulsion et dégoût. Ce que Gregor est devenu fait de lui un être promis à une mort ignominieuse. Je serai ce mort qui n’a plus de visage, et qui pour les autres hommes n’est rien de plus qu’un déchet. K. ne s’est jamais adressé directement à Kafka. Il imagine leur rencontre dans ses rêveries, face à sa fenêtre sans lumière (elle donne sur un mur). Lui apparaît, face à lui, le visage de Franz, affable, un peu figé, le teint mat, un sourire indéchiffrable aux lèvres, le sondant de ses yeux bleus gris intenses. L’écrivain comprend qui il est avant qu’il puisse achever ses explications embrouillées. Cette scène revient dans des rêves peuplant la profonde nuit intérieure qui gît en lui, ou lors de ses insomnies – à la façon d’un film muet. Elle varie insensiblement, mais sans cesse fait retour et l’entraîne toujours davantage dans des pensées labyrinthiques qui l’épuisent. Il craint de finir interné dans un asile psychiatrique s’il parle de cela à qui que ce soit. Il ne peut le confier qu’aux pages de ses cahiers. Il lui arrive de penser que ce qu’il vit – une véritable torture quotidienne – est une histoire écrite par Kafka lui-même. La nuit, il voit la lumière d’une chandelle à la fenêtre de ce qu’il pense être la chambre de Kafka. Sa chambre d’écriture, se chuchote-t-il à lui-même tout bas. Il faut cette nuit du monde pour pouvoir se tourner vers une autre nuit, celle qu’on porte en soi. Une nuit peuplée de créatures sans nom, cachées dans des recoins infréquentés. Oubliées des hommes. Cela demande un œil et une oreille capables d’une extrême attention à ce qui est aux limites du visible et de l’audible. Saisir l’impensable. Les vies impensables. K. a, dans la famille où il a grandi, un autre frère, un peu plus jeune, qui, dit-on, vient du même endroit que lui. Il ne lui ressemble pas. Ils ont été adoptés, mais personne ne consent à leur révéler quoi que ce soit sur leurs origines. On ne sait pas quel est cet endroit dont K. n’a entendu parler que par inadvertance. Cette origine dérobée est sans doute, se dit K. quelquefois à lui-même (dans une sorte d’éclair de lucidité), la source d’une de ces légendes qui s’inventent dans l’enfance. Une de ces histoires qu’on se raconte le soir en chuchotant, et qui, espère-t-on, va nous ouvrir une porte sur le sommeil, et peut-être apaiser en nous une angoisse qui semble s’enraciner dans nos os. Malheureusement, par la suite, cette pensée croît dans la tête à l’instar d’une plante coriace insensible aux désherbants. Peu à peu s’installe la certitude de venir d’ailleurs, d’être comme Œdipe, un enfant maudit. K. n’en est pas absolument sûr, mais il croit avoir été petit dans la même école que Franz. Il doute que ce soit vrai, mais il se voit le consoler dans une cour d’école, passant en silence un bras autour des épaules de Franz. Lui est resté l’image d’une larme coulant sur la joue de Kafka. Il le voyait semblable à un animal craintif, cherchant à se retirer dans un coin d’ombre. Ce qui trouble aussi K. c’est que dans sa famille – la famille où il a vécu pendant son enfance – le frère aîné (l’enfant naturel de la famille) est mort en bas âge. K. sait bien qu’il n’est jamais facile de vivre et de respirer avec un tel fantôme sur ses épaules.

Il a cru pendant un certain temps se reconnaître dans un croquis dessiné par Kafka dans un café, sur une nappe en papier, et oublié par celui-ci – à moins qu’il s’agisse d’un bout de papier tombé à terre. Il n’arrive pas à retrouver ce portrait, mais il croit fermement qu’il s’agit de son visage – figé dans cette expression morose reflétée journellement dans le miroir au-dessus de la cheminée –, il en est absolument persuadé, tout autant qu’en cet instant la lumière du soleil éclaire sa main posée sur la table. Un autre phénomène occupe ses pensées. Il raconte qu’une petite souris toute grise vient le voir quand il est allongé dans son lit, et qu’elle lui donne des nouvelles de Franz. Elle surgit toujours quand il est à la lisière du sommeil. Il ne sait pas comment elle chemine de Franz à lui. De quelle manière elle passe d’un appartement à l’autre, en longeant les murs, filant par les rues hostiles et bruyantes, se hissant sur les toits, entrant dans les immeubles – mais, de façon intangible, son chemin familier, quel qu’il soit, la mène aux abord du lit de Georg. Parfois, dit-il, elle se love dans la paume de sa main. Sa voix est très aiguë. Les paupières de Georg sont lourdes, sa vision un peu trouble et brumeuse, mais il voit l’animal distinctement, ses yeux opaques et fiévreux, tels deux têtes d’épingles, ses moustaches vibrantes, son museau pointu, elle lui parle dans sa langue de souris, son chant grinçant, et tous les sons qu’elle émet viennent cogner contre les parois de ses tympans, puis se transforment en un récit – au sein duquel il lui semble percevoir des inflexions de voix ressemblant à celle de Kafka lui-même.

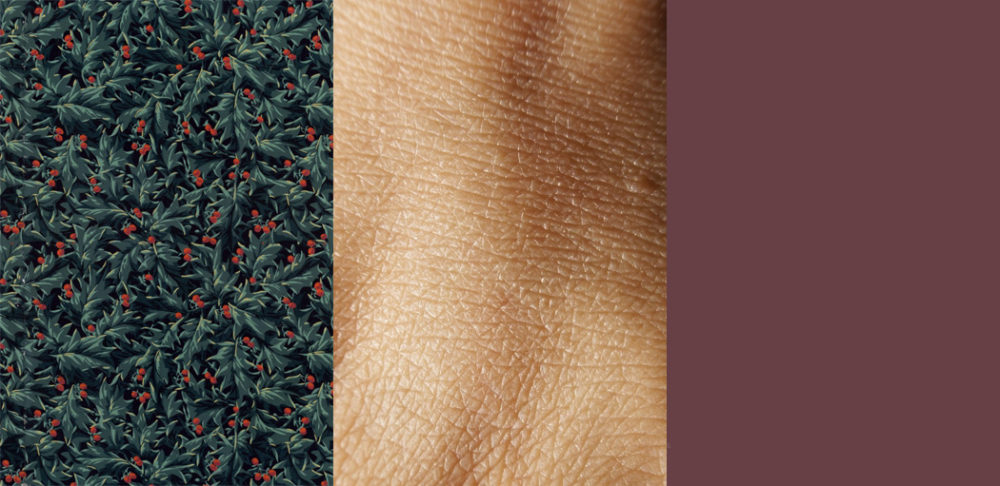

Georg s’est attelé à l’écriture d’un roman futuriste dans lequel un double de Kafka déambule dans une Prague fictive. Ce roman demeura inachevé, inachevable, se perdant dans des bifurcations narratives dont Georg n’arrivait pas à sortir, comme s’il découvrait à l’intérieur d’une pièce la porte vers une autre pièce qui menait à une chambre, puis à une autre chambre encore, ou un salon, ou une bibliothèque, ou à des couloirs se fondant dans d’autres couloirs, sans qu’il puisse jamais entrevoir l’architecture globale des lieux qu’il traversait. Dans son roman apparait un Golem machinique, dont la glaise matricielle a été remplacée par de l’acier et dont le principe d’animation ne serait pas des mots en hébreu mais des impulsions électriques. Georg décrit une Prague arpentée par des animaux-machines, hérissées d’immeubles transparents ; et où Kafka lui-même est un personnage, constructeur de machines, vivant au milieu de ses créations – un cafard mécanique, un agneau-chat tout en rouages et ressorts, des étoiles pensantes, une machine à scarifier les peaux humaines, etc.

Longtemps Georg eut la sensation persistante d’être le jouet ou le figurant du rêve d’un autre – de Franz lui-même ou de l’une de ses créatures. Il était convaincu que les créatures de Kafka ne pouvaient être seulement des êtres d’encre et de papier ; qu’il serait presque capable de les toucher mentalement en fermant les yeux. L’intensité de leurs tourments, leurs gestes et paroles – aussi froidement rapportés soient-ils – possédaient une texture telle que Georg les sentaient passer en lui et renaître dans le théâtre de sa tête. Les êtres que Kafka décrivait minutieusement avaient des silhouettes si nettement découpées dans le tissu des maisons et des rues, des chambres, des usines, des machineries bureaucratiques ou des plaines oubliées, qu’on ne pouvait à aucun moment les croire irréels. Il avait senti la neige et la boue sous leurs pas, vu leurs regards et entendu leurs voix qui, dans l’indifférence, s’éteignaient insensiblement, perçu leurs cris et gesticulations (tel ce rat transpercé cruellement par une lame de couteau et dont l’extrémité de la patte se referme telle une petite main), sondé la plaie infestée de vers qui ne guérissait pas (et au sein de laquelle il lui parut discerner sa propre mort), humé l’odeur rance et irrésistible des restes de nourriture – tout cela lui collait à la peau. Il s’était parfois éveillé avec l’impression tenace que l’une ou l’autre des créatures de l’écrivain – à l’image de la souris – se tenait aux abords de son lit, trop étroit pour son corps étiré, évoquant sur un mode comique un contorsionniste fatigué – ce qu’il n’était pas, vu la raideur de ses jambes et de de ses articulations.

Georg prétend avoir vu Kafka sur le lit d’hôpital (en réalité il s’agissait d’un sanatorium privé) qui deviendra son lit de mort. Il se serait rendu à son chevet quelques instants en jouant le rôle d’un livreur de fleurs – ces fleurs, des pivoines, dont Franz demanda à être entouré dans les tous derniers temps de sa courte vie. Il m’a dit qu’il a eu l’impulsion de se coucher dans le lit de Franz, à ses côtés, et qu’il aurait voulu le prendre doucement dans ses bras pour l’accompagner dans les ultimes heures de son existence ; il pensait qu’il aurait pu juste se blottir contre lui, à la manière d’un chien fidèle ; et ainsi le soutenir dans ses tentatives désespérées d’absorber – au prix d’une terrible souffrance – cet air dont la maladie le privait. Georg, bien sûr, ne fit rien de tout cela. Néanmoins il écrivit longuement dans son journal sur cette agonie qui barrait l’horizon de sa vie. Il avait l’impression de tomber dans le vide en silence, sans pouvoir rien n’y faire.